-

Raffaello e Perugino, lo Sposalizio della Vergine

Quattro incontri su Raffaello & Co. Collaborazioni, sfide e adattamenti che saranno accomunati da un partecipante fisso: Raffaello, glielo dobbiamo. Il 2020 è l’anno Sanzio: cinquecento anni dalla sua morte. In questo articolo scopriremo i suoi esordi: Raffaello e Perugino attraverso lo Sposalizio della Vergine.

Insieme a lui altri artisti o personaggi che lo incontrarono e non; che ci lavorarono insieme e non; che gli insegnarono o che furono suoi allievi. È in realtà questa l’occasione per parlare delle mille facce di Raffaello e del suo unico volto, quello immortale del divin pittore.

Il padre e i “Due giovani per d’etate e par d’amori“

Il seme della passione per l’arte e la letteratura fu probabilmente gettato dal padre Giovanni Santi, il quale era sì pittore, ma soprattutto letterato e, in una sua opera (scritta), possiamo cogliere un indizio – celato come un biglietto nascosto tra le lenzuola dei corredi delle nonne – che egli lasciò al figlio sugli esempi da seguire.

«Due giovani par d’etate e par d’amori»

Giovanni Santi ha il grande coraggio di proporre a suo figlio due modelli giovani, grandi nella pittura: Leonardo e Perugino.

Raffaello a bottega dal Perugino

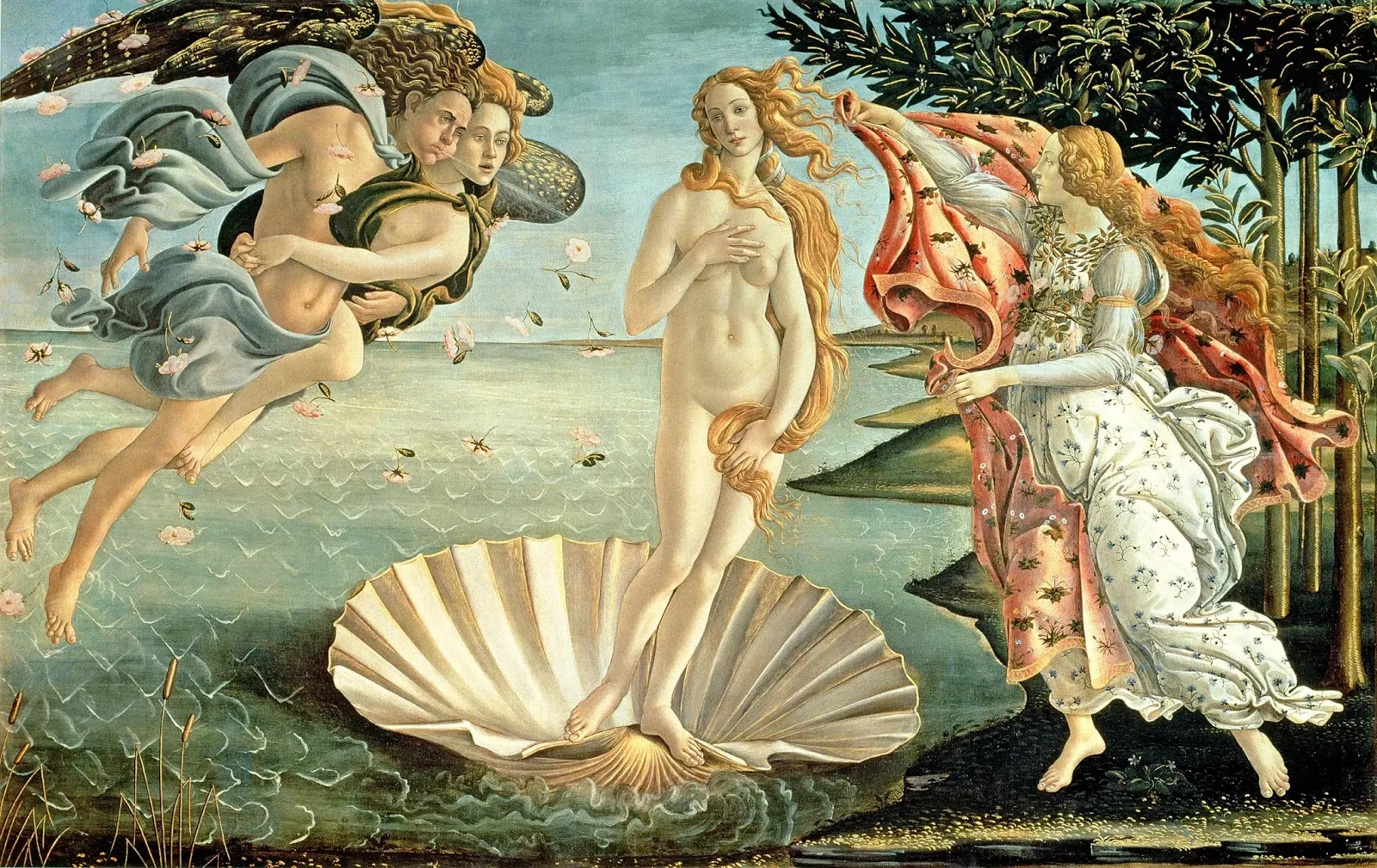

Oggi in particolare vedremo come Raffaello duettò con il secondo di questi: Pietro di Cristoforo Vannucci: il Perugino. Uno tra i più celebri maestri del Rinascimento, che aveva imparato l’arte a bottega dal Verocchio al fianco di Leonardo e Botticelli, che tramutò tutto il reale in spazio e luce e che dipinse nella cappella Sistina, lì dove l’ancora giovane Raffaello non fu chiamato per affrescare bensì per completare, anni dopo, la decorazione della cappella, centro della cristianità, con degli arazzi.

Le prime opere

Già il Vasari sostiene, a ragione, che il primo dipingere di Raffaello fosse così aderente alla maniera peruginesca da non poterlo distinguere. Dobbiamo infatti immaginare, vista l’assenza di documenti, che fu proprio attorno al 1486 che il giovane Raffaello lavorò nella bottega del Perugino, dove perfezionò l’iniziazione urbinate. Qui la pratica disegnativa era considerata di fondamentale importanza. Solo infatti passando da Perugia possiamo giustificare la bellezza stilistica alla base della pala di Tolentino (1500); caratterizzata da una grande sicurezza e modernità d’impianto.

Raffaello Sanzio, pala di San Nicola da Tolentino, 1500-1501. Museo di Capodimonte, Napoli. Il genio di Raffaello è anche dimostrato dalla rapidità con la quale egli uscì dalla condizione di praticante per diventare magister. Fu proprio con questo termine che venne identificato nel momento in cui, pur diciassettenne, ricevette l’incarico della realizzare della pala di San Nicola, al fianco di Evangelista di Pian di Meleto.

Di poco successiva è la pala Colonna. Anche questa caratterizzata dalla maniera puntigliosa e gentile del Perugino e da un metodo di costruzione della composizione che avveniva pre gradi: dai primi disegni, all’impronta di cartoni finiti al dettaglio fino alla realizzazione dell’opera.

Raffaello Sanzio, Pala Colonna, 1503-1505. Metropolitan Museum of Art New York Di lì probabilmente la strada di Raffaello si distanziò, anche fisicamente, da quella del Perugino, per poi di nuovo affrontarsi e confrontarsi pochi anni dopo – maestro e allievo – sul tema dello sposalizio della Vergine.

Raffaello e Perugino: Lo Sposalizio della Vergine

Fu difatti nel 1504, in contemporanea alla realizzazione della tavola di medesimo soggetto di Perugino per il duomo della sua città, che Raffaello realizzò l’opera per la cappella in San Francesco di Città di Castello della famiglia Albizzini. Raffaello vide probabilmente l’inizio del lavoro del Perugino il quale aveva ripreso una composizione già utilizzata per il grande affresco della Consegna delle chiavi nella Cappella Sistina. Questo confronto presente su tutti i libri di storia dell’arte ci rivela gli aspetti che Raffaello scelse di approfondire nella sua crescita artistica:

- La prima cosa che salta all’occhio è la differente seppur simile impostazione spaziale. Permane la prospettiva centrale ma Raffaello rimpiccolì il tempio facendolo entrare completamente nel quadro e alzando di poco il fuoco prospettico. In questo modo viene accentuata la profondità e l’intera composizione assume un maggior respiro. Lo stesso edificio viene tramutato da ottagono in poligono a sedici lati: una forma più sfuggente, meno incombente e più armonica.

- C’è inoltre nello Sposalizio del Sanzio un affinamento della gamma cromatica, che permette anch’esso un diverso apprezzamento degli spazi. Due esempi tra tanti, le squadrature della pavimentazione e su tutti, la diversa luce che colpisce le numerose facce dell’edificio.

- Infine, trasferendoci ai personaggi, c’è maggior naturalezza nelle figure, che comunque paiono ancora legate ai modelli perugineschi, ma in questi modelli iniziano a star strette sperimentando diverse e varie pose, tralasciando simmetrie e lavorando piuttosto sulle opposizioni.

L’allievo che supera il maestro?

È il sorpasso! si dice. Ma nella cultura, almeno quella di Raffaello, non è il sorpasso di colui che sceglie di lasciare indietro il concorrente. Raffaello il Perugino ce l’ha in testa, sulle spalle, ne prende in prestito il lavoro per migliorarne gli aspetti e trasmetterlo, accresciuto ai posteri.

«É per il fatto di aver attinto a così tanti modelli, che diventò lui stesso un modello per tutti i pittori successivi; sempre imitando e sempre restando originale» Joshua Reynolds

In altre parole Raffaello è sì grande perché sa dipingere, perchè impara fin da giovane l’atto pratico del disegno e della stesura del colore, ma è divenuto grande perché nella sua vita ha saputo osservare e cogliere le grandezze e le bellezze degli altri e, da questi altri, imparare.

Tanto altro su Raffaello:

Iscriviti alla nostra Newsletter

Ricevi la tua dose settimanale di bellezza!

-

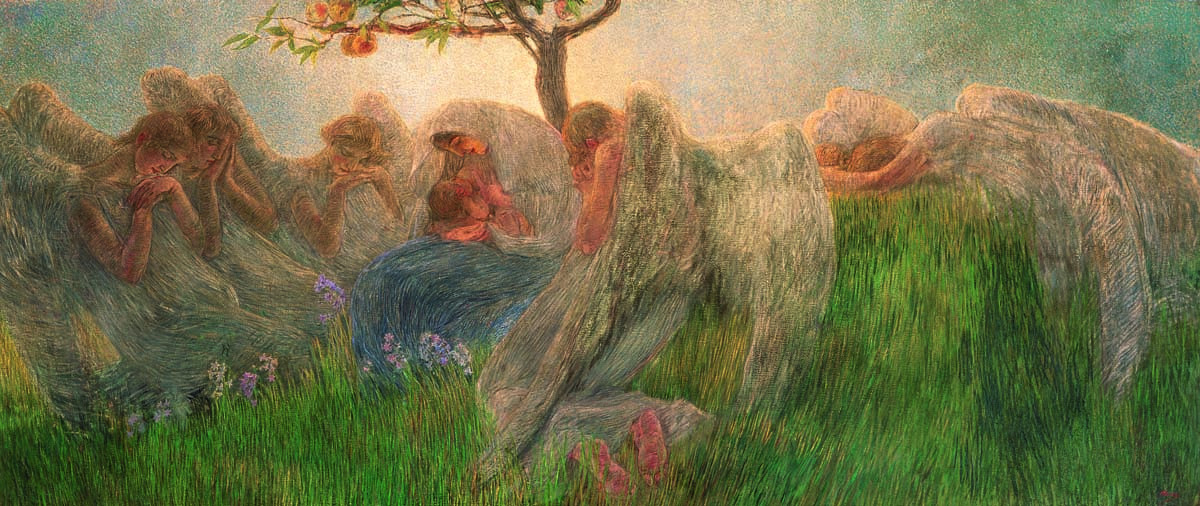

«Non vi è che la Maternità» l’opera di Gaetano Previati

Oggi vi parlerò di maternità! Non in senso generale, tranquilli, ne saprei poco nulla! Vi parlerò dell’opera Maternità, di Gaetano Previati.

Un fregio, una composizione stretta e lunga che ci conduce per mano fuori dal reale, poichè i fregi – benchè reali – erano destinati ai templi dedicati alle divinità. Le figure angeliche presenti nell’opera non conducono tuttavia in altre dimensioni, si prostrano invece ad una dimensione più che mai umana.

Quello che vediamo è infatti un momento di quotidianità materna: l’allattamento. Un tema svolto in molte epoche artistiche e qui riproposto in una composizione non dissimile, della donna e del bambino. Previati inserisce trovate pittoriche sempre nuove nel loro guardare e reinterpretare modelli passati ma, con un qualcosa di diverso, che è segno distintivo dell’epoca e dell’artista: il sentimento.

C’è difatti in questa donna, e in questi angeli contemplanti il mistero tutto umano della maternità, il torpore sereno di un momento intimo e silente. Sentiamo il fruscio del vento che sussurra ai fiori, gigli e anemoni (presi dalla tradizione cristiana), che smuove le piume delle ali angeliche e volteggia tra le fronde dell’albero di melarancio. Quest’ultimo probabilmente, simbolo di fertilità.

«Sono invischiato a rendere nella figura principale del quadro tutta l’intensità dell’amore materno spogliato dalle cianfruscole che hanno servito per mille dipinti – e in un renderlo partecipe del movimento delle altre figure del quadro perché ne risulti un tutto omogeneo che impedisca qualunque altra interpretazione dell’occhio dell’osservatore – ma che difficoltà Dio mio.

Ti sei tu ben formato l’idea di ottenere da una tela una voce che annienti il vostro temperamento, i vostri gusti, la vostra educazione e vi faccia prorompere dall’animo il grido che l’universo, la terra, la vita è nulla…. Non vi è che la maternità?!!! Anche sulla tela non vi devono essere né colori né forme – né cielo né prati – né figure di uomini né di femmine ma un fiat che dice adorate la madre…»

La prima esposizione alla Triennale di Milano

La difficoltà dell’artista nel comporre l’opera, di cui ci sono testimoni molti bozzetti e il carteggio con il fratello Giuseppe, fu in realtà specchio della critica che questo dipinto suscitò. Accettata per una manciata di voti alla Triennale milanese del 1891 (la triennale del debutto del divisionismo italiano) fu oggetto di giudizi contrastanti che tendevano a rifiutare ‘l’idealità’ di questo dipinto in favore di una pittura verista e indagatrice del reale. In quella medesima sala della triennale vi era un’altra opera di simile tema: Le due madri di Giovanni Segantini. una tela questa caratterizzata sì da una tecnica simile o quantomeno fondata sui medesimi principi di quella di Previati, ma che non fuggiva dal reale.

Un pittore idealista

Previati dal canto suo, fu sempre scansato, in quanto nel suo essere pittore vi era anche l’essere poeta.

Scriveva in un articolo il suo gallerista Grubicy: «Per il Previati la tavolozza è soltanto sorgente di poesia: per lui ogni colore è sentimento, è idealizzazione di immagine, è via a entrare nell’impenetrabile. A questo alto concetto egli tutto sacrifica. Chi non accetta questi propositi del pittore, chi non si sente chiamato a entrare in queste sottilità poetiche non guardi il quadro del Previati. Ci perderà la testa; e pretenderà che la testa l’abbia perduta il pittore. Egli ha veduto per sentire non ha veduto per vedere».

E continuava l’artista: «Ma se il mio cervello è tormentato da un’idea astratta, mistica, indefinita nelle sue parti, la cui bellezza estetica risiede appunto in questa sua indeterminazione simbolica; se nel mio cervello questa idea, col cercare di incorporarsi e di manifestarsi, respinge con insistenza ogni immagine positiva che richiami alla realtà, e non trova la sua espressione se non mantenendosi in una specie di visione complessiva fluttuante, sintetica, di forme e di colori, che lascino appena intravedere il simbolismo o ideismo musicale e quasi sopratterreno del mio pensiero;

perché non mi sarà permesso di tentare la ricerca di un suono, d’una formula più tassativamente appropriata, invece di valermi delle solite parole, dei soliti strumenti, delle solite formule, che servirebbero bensì ad esprimermi secondo le consuetudini, ma non mi soddisfano, perché parmi che qualsiasi richiamo alla realtà debba contrastare e distruggere la natura dell’immagine complessiva che io accarezzo nella mia mente?

Dunque cercherò qualche mezzo che mantenga al mio pensiero il suo carattere vago, oscillante di visione o di sogno indeterminato che sintetizzi forme, linee e colore, in modo da escludere qualsiasi divagazione sui dettagli, costringa la mente del riguardante a lasciarsi cullare dal simbolismo decorativo complessivo della mia idea».

Il Previati divisionista

Previati sperimenta dunque la tecnica nuova del divisionismo, che trae le sue fondamenta dalle teorie ottiche sulla rifrazione della luce e sulla scomposizione del colore di Chevreul e Rood. Il divisionismo diveniva la tecnica ideale per rompere con gli schemi e le convenzioni del realismo percepite da Previati come un limite. E tuttavia non fu solamente un mero mezzo, poichè alla sua base vi era un concetto nuovo di pittura: ‘la pittura di idea’.

Si noti la differenza sostanziale, che non è solo tecnica, tra la prima redazione di maternità e l’opera compiuta. Nella prima c’è ancora un’adesione ai modi della pittura scapigliata di Tarquinio Cremona, dalla quale lo stesso Previati aveva attinto in gioventù.

La tela e la fortuna del pittore

La grande tela subì nel corso del tempo lo stesso destino che in qualche modo toccò all’intera opera pittorica di Previati. Pochi anni dopo l’esposizione venne inviata a Parigi, per poi tornare ed essere lasciata in depositi pubblici, poiché l’artista non potè pagare il trasporto e il noleggio di un magazzino. Venduta all’asta ad insaputa di Previati fu riacquistata per sua volontà dal Gallerista Grubicy, suo sostenitore, per poi essere per lungo tempo dimenticata. Soltanto negli ultimi decenni la figura di questo pittore è stata progressivamente recuperata quale personalità chiave della sua epoca. E Maternità permane un’opera programmatica e apicale nella sua arte, la tela che gli permise di affermare:

«Ho passato la linea che separa la tenebra dalla luce».

-

L’arte di Jeff Koons

-

Sulla distruzione delle statue

L’iconoclastia in tempi moderni, il fantasma del fascismo e Me di Giovanni Morbin.

Oggi parleremo del nulla.

Avrete in questi mesi visto alcune di queste immagini. Scopriremo, anche attraverso di loro, la potenza espressiva del vuoto, nell’arte e quindi… nella vita.

La distruzione delle statue

Oggi ci accorgiamo che qualcosa non ci piace e la distruggiamo. Un po’ come l’Isis, un po’ come i talebani, un po’ come tanti altri. Questo è il principio che sta al fondo di un qualsiasi conflitto, non solo armato, un’idea tutt’altro che democratica che è il primo passo verso la non equità e la non uguaglianza.

Oggi ci accorgiamo di monumenti controversi che affollano le nostre piazze: in Italia la statua del giornalista Montanelli, a Boston e Richmond quella di Cristoforo Colombo, del presidente Jefferson e, in Inghilterra, quella dei trafficanti di schiavi Edward Colson e Robert Milligan. E non finisce la lunga lista delle statue che si sono prefissi di abbattere seguendo una vera e propria hill list. La distruzione delle statue: l’iconoclastia contemporanea che cancella l’arte, la storia e la memoria.

E, bene che si riapra il dibattito su queste ed altre figure: ma deturpare, distruggere, cancellare: non è dibattito.

La forza espressiva del vuoto

Anche perchè, come nei secoli passati, la damnatio memoriae e la conseguente distruzione, cancellazione, lasciano un vuoto: un vuoto in termini visivi, tangibili e un vuoto documentario.

Il primo lo vediamo in molte testimonianze storico-artistiche e, siamo inconsapevolmente attratti da lui. Di fronte a una qualsiasi immagine la nostra mente è attratta dal ‘mancante’ e quel mancante diviene il focus primario della visione e quindi dello studio. il pezzo di puzzle che manca, magari oscuro, ma assente, e quindi non si può avere un giudizio su questo.

Un vuoto che diviene allora documentario e storico. E la storia si fonda sui documenti, sulle testimonianze anche artistiche. Non è accettabile questa riduzione del dibattito delicatissimo sulle tracce del passato all’abbattimento di statue e monumenti. Poiché è proprio quando si fa difficile e sfocato il discorso storico che emergono le ignoranze, i negazionismi, i ‘terrapiattismi’ e i neofascismi.

E l’Italia fascista?

Se non la distruzione, quale sarebbe la soluzione allora? Cosa fare ad esempio con la Roma e l’Italia costellata di architetture e simboli fascisti?

Cancellare no! Dannare la memoria non può essere la soluzione del nostro secolo. Ci diciamo che la memoria è preziosa, è vero, purché essa diventi motivo e mezzo di dialogo.

Proprio in merito alle tracce del fascismo nella nostra cultura e vita quotidiana, Gianni Rodari consigliò, quando ancora il dibatitto sui monumenti e sulla Roma fascista infiammava:

«Si vogliono lasciare le scritte mussoliniane? Va bene. Ma siano adeguatamente completate. Lo spazio, sui bianchi marmi del Foro Italico, non manca. Abbiamo buoni scrittori per dettare il seguito di quelle epigrafi e valenti artigiani per incidere le aggiunte».

Ex casa del fascio di Valdagno, ora Ufficio delle imposte dirette. L’opera Me di Giovanni Morbin

Un’aggiunta semplice, diretta, potente è stata realizzata nel 2014 dall’artista contemporaneo Giovanni Morbin sulla facciata dell’ufficio delle imposte dirette ex casa del fascio di Valdagno. Gli abitanti della cittadina hanno visto comparire al fianco della lettera M in carattere ferreo e rigido del Mussolini che fu, una e in marmo rosa, che ripropone il ‘problema’ fascismo e lo propone allo spettatore che è. Il significato di quel luogo per la comunità cittadina, dato ormai per scontato, con l’aggiunta semplice di una lettera si incunea nella quotidianità proponendo un’interrogativo personale e uno spunto per un’assunzione di responsabilità e di memoria. L’artista ha sottolineato la sua volontà di introdurre “gesti nello scorrere del giorno” perchè mettano lo spettatore vis à vis con il suo ego fascista, assopito, ma che sta emergendo di nuovo.

Un’istallazione, una minima modifica dello spazio pubblico, che ci interroga sulla socialità contemporanea e sul significato dell’architettura e della scultura, che tra le mani di Morbin divengono uno strumento maieutico di svelamento nel presente di zone oscure che sono parte della nostra pische e, in termini sociali, di fermenti invisibili e subdoli di fascismo patinato, educato, di fascismo perbenista o borghese e apparentemente anche benevolo.

Opere che – dice l’artista – hanno il dovere di mettere in discussione le abitudini.

Oggi ci accorgiamo di quelle statue nelle piazze. Perchè proprio lì? Perchè la piazza dettava un tempo la via. E allora iniziamo accorgerci di quanto questo nostro tempo ci abbia tolto dalle piazze, portandoci nelle piazze mercato e distraendoci, togliendoci obiettivi e ideali. Vogliamo ritornare nelle piazze e sostituire le immagini che ledono la sensibilità di alcuni o di molti? Bene, se ne parli, si prenda una decisione, ma non si distrugga. Piuttosto si portino quelle statue in Museo, oltre che essere opere d’arte, sono storia e patrimonio comune.

Come ci dice Morbin, quella storia, qualunque storia, riguarda anche Me.

Forse oggi più che mai è indispensabile prendersi ancora più cura dei ‘monumenti vivi e viventi’: degli anziani, degli adulti, dei genitori, degli insegnanti, degli educatori e cioè di tutte le persone che aiutano a crescere; in quanto l’unica cosa da abbattere oggi è l’ignoranza, non il passato. Poichè come ci dice Morbin: quella storia, qualunque storia, riguarda anche Me.

-

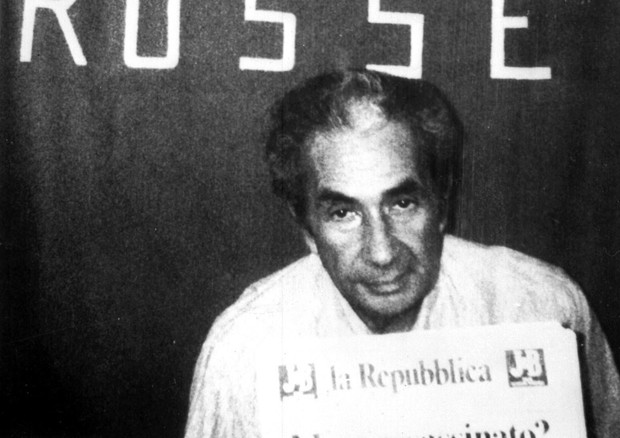

Il caso Moro attraverso l’opera di Francesco Arena

L’affaire Covid come l’affaire Moro si svolge irrealmente in una realissima temperie storica e ambientale. E soprattutto oggi, forse più di allora, sarebbe valida e percepiamo come vera l’idea verbale che Aldo Moro restituì dell’Italia: «un Paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili».

Alcuni giorni fa ho assistito a un interessante dibattito televisivo nel quale si partiva da un dato: 55 giorni.

Il caso Moro e i giorni della quarantena

I 55 giorni della storia italiana furono i giorni del sequestro Moro. Poco meno di due mesi in cui l’Italia, il paese Italia, il governo, gli italiani, rimasero sospesi, in bilico tra forze contrastanti, non sempre chiare e manifeste e, soprattutto, con principi e metodi tra loro inconciliabili.

Al centro di quel caso, un uomo, prima che un presidente.

Ebbene quei 55 giorni sono stati accostati ai giorni da poco trascorsi in casa da tutti noi. Altri tempi, altre motivazioni, altre soprattutto le reazioni suscitate. Rimane interessante questo confronto proposto con le immagini, spesso oppositive di momenti e protagonisti. E tuttavia è mancata a mio parere una riflessione essenziale, che davvero può marcare il segno di distinzione e al tempo stesso accomunare questi diversi 55 giorni.

Certo, in entrambi i casi lo sbigottimento, l’incredulità, la paura, di una intera nazione; la coscienza di essere stati colpiti da un nemico poco-visibile, il dubbio e il timore dell’altro. Tutte queste cose accomunano in superficie questi due momenti che in profondità sono però radicalmente differenti.

L’opera: 3,24 mq

Un secondo numero: 3,24 mq è il titolo dell’opera dell’artista contemporaneo Francesco Arena (nato nel giugno del 78), realizzata per una mostra della Galleria Monitor ed esposta, per 55 giorni nel 2018, presso il MAXXI.

3,24 mq di Francesco Arena, esposta al MAXXI nel 2018. L’opera è un luogo, un luogo ricostruito sulle presunte sembianze di un luogo non trovato mai completamente. L’artista racconta di aver visto l’appartamento in cui le BR tenevano Moro e di aver osservato le tracce dei fondelli di questa cella sul pavimento, cancellate poi definitivamente nel 2005.

Nella Roma, città di santi, di reliquie di pellegrinaggi, Arena si è messo in cammino. La storia d’altronde è mettersi in cammino, mettersi alla ricerca, prendere le misure per conoscere le cose: 3,24 mq costituisce la misura del vuoto di quel luogo.

L’opera come scultura

L’opera è una scultura apprezzabile nella sua semplicità esterna di un’anonima cassa per imballaggi e che, già nel termine cassa, evoca il destino funereo di quello spazio tutt’altro che vitale.

L’opera come stanza

L’opera è una stanza, uno spazio concreto senza aggiunte, la ricostruzione della cella in cui Moro trascorse prigioniero i 55 giorni. Penetrabile parzialmente e indagabile visivamente attraverso uno spioncino. Due i punti di vista dunque, uno esterno dell’uomo o della donna che si accostano ad un qualcosa che dicesi arte, come gli uomini e le donne che passarono vicino a quelle mura senza capire cosa ci fosse oltre. E uno meno esterno, dello spettatore che, avvicinandosi ed entrando nel primo piccolo spazio, spia all’interno, scrutando una situazione, percependo una presenza, una storia. Senza tuttavia poterla mai vivere e comprendere a pieno, poiché siamo coloro che, come scriveva Sciascia, la vivono con il senno di poi.

L’opera come luogo di trasformazione

L’opera, suggerisce l’artista, è il luogo della trasformazione di un uomo, di un paese. Quello che rimase in quel non luogo e che rimane in 3,24 è la trasformazione di un uomo libero in un prigioniero. E su questo si gioca il vero raffronto con il contemporaneo. Sui diversi piani dell’unico valore della libertà. Nemmeno immaginabile allora appare il raffronto tra la Libertà (con lettera maiuscola) di cui Moro fu privato, e le libertà di cui ci stiamo volontariamente privando. Forte il significato di interconessione delle diverse e personali libertà che ne scaturisce.

Il Covid e l’affaire Moro: libertà

L’affaire Covid come l’affaire Moro si svolge irrealmente in una realissima temperie storica e ambientale. E soprattutto oggi, forse più di allora, sarebbe valida e percepiamo come vera l’idea verbale che Aldo Moro restituì dell’Italia: «un Paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili».

L’opera sono infine delle parole. Poiché ricostruisce lo spazio delle lettere scritte da Moro. Lì, più che mai, si percepisce la vera privazione della libertà.

«Ecco, nell’Italia democratica del 1978, nell’Italia del Beccaria, come in secoli passati, io sono condannato a morte…»

(Lettera a Zaccagnini 22 aprile 1978)

«Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà».

(Discorso del 28 febbraio)

-

Il Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio

Tre pinguini a spasso per il museo di Kansas City sembrano preferire il giovane adombrato San Giovanni di Caravaggio alle chiare, fresche e dolci acque di Claude Monet.

Qual è il destino di Caravaggio? Quali le nuove proposte dei musei? Queste domande sembrano intrecciarsi e amplificarsi difronte alla magnifica tela del Seppellimento di Santa Lucia.

Un po’ come uno dei tre pinguini da bambino ho vagato per la piazza arroventata di Siracusa, ad occhi chiusi, perché impossibile per i miei occhi di bambino resistere al chiarore del sole africano che si specchiava sulla lucente pietra bianca. L’unico spiraglio d’ombra: una chiesa. Entrammo per un po’ di refrigerio e per la curiosità che sempre ti prende al vedere una porta aperta. Davanti un quadro, che rimase fisso nella mia mente, Il seppellimento di Santa Lucia. Non sapevo chi fosse Caravaggio, e nemmeno me ne importava, mi rimase però dentro quel buio, squarciato dalla luce.

Solo una decina di anni dopo scoprii chi fosse Caravaggio: la mano profondamente umana, che tolse alla natura e al tempo il dominio sulle quelle ed altre potentissime figure.

La commissione dell’opera

A lui, artista esiliato e costretto alla fuga dalla capitale, alla quale tanto aveva dato e dalla quale tanto aveva imparato, fu commissionata l’opera che doveva adornare il luogo del martirio della giovane vergine cristiana Lucia. Fu forse (così scritto dal Bellori) con l’aiuto dell’amico degli anni romani Mario Minniti, il quale lo presentò al Senato della città di Siracusa, che Caravaggio ottenne questa commissione per la tela da realizzare in Santa Lucia al Sepolcro (fuori le mura della città).

Descrizione della tela

Una parete rocciosa incombe sui personaggi e prende la metà superiore del dipinto. Non più drappi, non più campagne romane: bensì la fredda, nuda roccia, forse un ricordo della Latomia del Paradiso, rinominata dal Caravaggio orecchio di Dionigi (così chiamato perché un fenomeno acustico permetteva al tiranno di ascoltare i suoi prigionieri). Un Caravaggio conosciuto come naturalista e che riprende come espedienti scenici i paesaggi, gli ambienti più umili – benché in quest’ultimo periodo più sublimi – per ambientarvi la tragicità di una vergine tradita dal suo fidanzato per non aver voluto concedersi. E le crepe della parete rocciosa, ripercorrono fragili e carnali il corpo della santa, che di celeste ha ben poco: la sua persona mista alla terra, le vesti tutte terrene, un volto, solo accennato dalla luce.

La santa è il fulcro dell’opera non subito percepito, perché prima di arrivare a vederla, lo sguardo deve passare dalle due sagome colossali dei becchini che escono nello spazio dello spettatore. Deve scendere dal pastorale e dalla mitria luminosa del vescovo e percorrere i volti dolenti degli uomini e delle donne che piombano a picco sull’immagine stesa della santa. Lei: l’unica linea orizzontale del dipinto. Un vero e proprio centro gravitazionale.

Su questo, Caravaggio compie uno degli scorci più incantevoli e azzardati dell’arte, racchiudendo il braccio disteso in poco più di trenta centimetri. Una prospettiva costruita con figure umane che creano una spazialità complessa plasmata e attraversata dalla luce che irrompe da destra.

Le tonalità sono brune, terrose. È questa la cromia severa delle opere tarde del Caravaggio che utilizza largamente il colore base della preparazione. Il rosso della veste del diacono, un tocco di colore, il tocco simbolico che riassume e incarna la passione di Cristo. Le dita intrecciate del diacono, la mano benedicente del vescovo, le mani congiunte e quelle portate al viso, le mani esanimi della santa e quelle fin troppo animate che scavano la fossa: una passione di mani questa, una vicenda umana, orchestrata dall’uomo e illuminata da Dio.

Da Siracusa al Mart di Rovereto

Da Santa Lucia in Sepolcro a Palazzo Bellomo a Santa Lucia in Badia (dove la vidi) a non si sa dove. La tela ha scampato l’esposizione a Taormina per il G7 e oggi è di nuovo al centro del dibattito perché in procinto di essere accolta per un periodo al MART di Rovereto. Certo, lì verrebbe curata, restaurata, dotata di una teca che ne mantenga le giuste condizioni per il corretto mantenimento della fragile tela. Il tutto per un valore di 350 mila euro. Questa la cifra sbandierata da Sgarbi (presidente del MART). È pratica recente spostare opere con la motivazione aggiuntiva del restauro (di cui la tela ha un estremo bisogno). Si valuti caso per caso e mai trascurando il valore primario della tutela, sì, primario rispetto a valorizzazione, perché senza opere cosa valorizzi?

Una domanda mi sorge spontanea e credo possa svicolare le urla le polemiche e le recriminazioni di questo caso… se Caravaggio non andasse al MART, perché il MART non va da lui?

In fondo anche dei pinguini hanno scelto di andare da Caravaggio. Io comunque difronte a cotanta bellezza, mi taccio e alzo le mani!

-

La fontana dei quattro fiumi: Bernini, le donne e il papa ringiovanito

Anche l’arte e la vicenda di Bernini possono raccontarci qualcosa riguardo la questione di genere e l’essenza della donna nella storia e nella nostra società. Questo breve e intenso viaggio lo potremmo far partire dalla Fontana dei quattro fiumi. Vediamo perché…

La commissione dell’opera

Una versione dei fatti sostiene che Bernini ottenne la commissione di questo capolavoro di scultura barocca grazie ad una donna, anzi in un certo senso comprandosi i favori di una donna: Olimpia Maidalchini. La tradizione vuole che l’artista abbia donato alla cognata di papa Innocenzo X, celebre per la sua avidità, un bozzetto della fontana realizzato interamente in argento. Un racconto intriso di maldicenza e luoghi comuni. Una cosa nient’affatto rara in aneddoti e dicerie che han trovato poi lo scritto della carta e che si sono tramandati fino a noi.

Diego Velazquez, Ritratto di Donna Olimpia Maicalchini. Un’altra versione dei fatti, riportata dalle biografie berniniane, racconta invece l’ostinazione del papa Pamphili a non commissionare la fontana al Bernini poiché egli era lo scultore di che lo aveva preceduto sul soglio pontificio (Urbano VIII Barberini). Famiglia, i Barberini, che era finita in una sorta di ‘tangentopoli’.

Papa Innocenzo X tuttavia, dopo aver visto il modello in legno della fontana portato nel suo palazzo dal cardinal Ludovisi, avrebbe dovuto lasciar da parte questa sua ostinazione e ritirare la parola presa col Borromini. Avrebbe poi proferito la celebre frase: «Se non si vogliono far fare lavori al Bernini non si devono vedere i suoi progetti».

La Fontana dei quattro fiumi per Piazza Navona

Insomma un’altra storia tutta al maschile, e se c’è una donna c’è perché comprata. Come tutta al maschile è la fontana, non solo nei suoi soggetti bensì anche, probabilmente, nella realizzazione. Insomma in quella piazza che tanto bella era e tanto bella è, la cui forma deriva dal circo di Domiziano e il cui nome si origina da in agone (luogo destinato alle competizioni e ai giochi), Bernini voleva riconquistare il centro della scena. Lo fece, mettendo mano al cardine del potere papale che, in quel momento, era appunto Piazza Navona. Lì Innocenzo X stava realizzando il suo palazzo papale e la sua chiesa, con i lavori affidati a Borromini e Pietro da Cortona. Mancava solo il Bernini, al quale nel 1647 fu affidato il compito di costruire questa fontana in sostituzione degli abbeveratoi già esistenti e alimentati con l’acqua della fonte Vergine.

Piazza Navona prima

Piazza Navona dopo

La Fontana dei quattro fiumi: girare attorno alla fonte

Bernini reinventa il concetto di fontana distaccandosi dal lessico decorativo delle fonti rinascimentali e portando al centro della piazza lo spettacolo scolpito su di un enorme monolite in travertino fatto giungere da Tivoli. Questo, si imposta su una vasca molto bassa e ospita i più celebri quattro fiumi del mondo allora conosciuto: Il Gange, Il Rio de la Plata, Il Danubio e Il Nilo.

Rio de la Plata

Gange

Danubio

Nilo

La diversità dei continenti è sottolineata dalle fattezze dei volti e amplificata dalle mani diverse dei quattro artisti che realizzarono le statue, rigorosamente in marmo. Il pellegrino o chiunque si trovasse a girare attorno alla fonte poteva avere esperienza del mondo, delle diversità umane e di quelle animali e vegetali.

È proprio su questa varietà che si innestava magistralmente l’obelisco finto egiziano fatto realizzare da Domiziano, preso dal circo di Massenzio e cristianizzato mediante la colomba in bronzo posta sulla vetta e lo stemma, alla base, della famiglia Pamphili. Il papa, all’indomani della guerra dei Trent’anni e della pace di Westfalia, si trova a dominare tutto l’orbe. Nella propaganda pontificia quale monumento più appropriato: La Fontana dei quattro fiumi è simbolo della Chiesa erede della romanità, colei che dona alla città l’acqua che è vita e salvezza.

Colomba in bronzo

Stemma papa Innocenzo X

Girare attorno alla fonte consisteva inoltre un’esperienza sinestetica che permetteva alle genti di conoscere o riconoscere specie animali e vegetali ignote alla gran parte del popolo romano. Ai giorni nostri, in un certo senso, la fontana è morta: non ha più la veridicità che il muschio e le erbe le conferivano e non più animali veri lì attorno si trovano a confondersi con le creazioni scultoree.

Gli anni di vita accresciuti al papa

Insomma il Cavalier Bernini, che l’abbia comprata o meno questa commissione, escogitò una meravigliosa sinestesia artistica che tuttora stupisce e mai stanca di regalare vita. Non più certo in quanto dispensatrice d’acqua, bensì in quanto fonte gratuita di bellezza. E la bellezza dona gioia e cambia la vita. Pensate che lo riconobbe anche il papa il quale, allo sgorgare dell’acqua, esclamò:

«Cavalier Bernini, con questa vostra piacevolezza ci avete accresciuto di dieci anni di vita!»

Ma che c’entra tutto ciò con la questione di genere? Finora vi ho parlato di molti uomini e d’una donna ‘corrotta’ (così dicono le malelingue) da una montagna d’argento.

La donna che sfidò Bernini

Per conoscere la storia di una donna, che oggi riterremmo esemplare nel suo sindacare, dobbiamo abbandonare la Fontana dei Quattro fiumi e andare dritti al momento della realizzazione dell’ultimo capolavoro di Gian Lorenzo Bernini: il Tabernacolo del Santissimo Sacramento nella basilica di San Pietro in Vaticano. Dai documenti d’archivio della Fabbrica di San Pietro emerge la figura di una donna che diede filo da torcere al Cavalier Bernini e al papa stesso. Francesca Bresciani, scelta dal celebre scultore e dalla fabbrica di San Pietro per la lavorazione del lapislazzuli, realizzò in maniera magistrale la decorazione di due terzi del tabernacolo e, in particolare, fu lei a realizzare le parti più complesse e maggiormente visibili.

Gian Lorenzo Bernini, Tabernacolo del Santissimo Sacramento. Ecco che, al momento del pagamento, Francesca Bresciani richiese 1940 scudi, mentre Bernini avrebbe valutato il lavoro per 734 scudi (una riduzione del 60%). La donna cosciente delle sue competenze scrisse al cardinal Massimo chiedendo che il conto «fosse rivisto da persone intendenti l’esercizio, poiché il Cavalier Bernini si intende di lavoro di pietra e non di quello di gioie».

Scopri altre donne protagoniste di bellezza nella nostra rubrica Donne d’Arte

Insomma le carte parlano e insieme alle storie dei grandi artisti ci sono le storie di molte donne che praticarono e furono protagoniste dell’arte e della bellezza. Molte di quelle storie ancora esistono e vanno raccontate, perché se il racconto della storia è spesso maschilista, la storia in sé non è né uomo né donna, è umana.

-

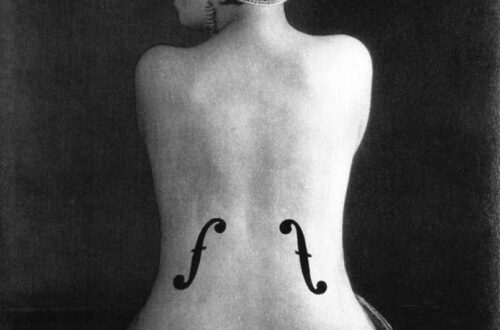

Campo di grano con volo di corvi – le parole e le pennellate di Vincent Van Gogh

“Che ne sai tu di un campo di grano?” cantava Battisti, “niente” risponderei io. Infatti in questo appuntamento del martedì proverò a parlarvene con le voci di altri e le parole, profonde e penetranti di Vincent Van Gogh.

Su questa incantevole piccola tela tutta la critica artistica si è mossa inondandoci di interpretazioni quando verosimili e quando eccessivamente romanzate e fantasiose. Non sappiamo se questo fu l’ultimo dipinto dell’uomo Van Gogh, probabilmente anzi, non lo fu. L’artista non ci dice quante siano le strade rappresentate in questa sorta di visione grandangolare e non ci spiega nemmeno il perché del volo di quei corvi.

Sappiamo però che questa è una delle ultime tele, realizzata probabilmente nel luglio del 1890. Alla fine di quel mese l’artista si sparò rimanendo gravemente ferito. Morì il 29 luglio con al fianco suo fratello Theo. E sappiamo anche dell’importanza della natura e in specie dei campi di grano nella poetica di questo artista.

Le lettere a Theo

Come saprete proprio a suo fratello Theo sono indirizzate molte delle lettere che l’artista scrisse. In alcune di queste Van Gogh dipinge con la sua scrittura donandoci un’immagine verbale della sua anima che ci permette in parte di guardare le sue tele e i suoi paesaggi con gli occhi dell’artista. In parte, perché alla fine è sempre il nostro sguardo e la nostra anima a interpretare e vivere il momento che si manifesta nell’opera.

Queste lettere a Theo ci parlano indirettamente anche di questa opera, che come tutte le tele non è espressione univoca di un solo sentimento e di un solo pensiero: è una realtà polifonica.

Il campo di grano con gli occhi di Van Gogh

Scopriamo allora attraverso le parole dell’uomo tre brevi punti per poter provare a guardare quest’opera con i suoi occhi.

Campo di grano con volo di corvi, Vincent Van Gogh, 1890, Van Gogh Museum Amsterdam La relazione totale con la natura

Van Gogh e la sua relazione totale con la natura. Un qualcosa di sconosciuto ai nostri giorni. La natura c’è, ma per molti di noi è lo svago del fine settimana o della corsa pomeridiana. La natura pervade invece i dipinti di questo artista ed egli si sente parte di questo universo:

«Quando si cammina per ore ed ore per questa campagna, davvero si sente che non esiste altro che quella distesa infinita di terra – la verde muffa del grano o dell’erica e quel cielo infinito. Cavalli e uomini sembrano formiche. Non ci si accorge di nulla, per quanto grande possa essere, si sa solo che c’è la terra e il cielo. Tuttavia, in veste di piccola particella che guarda altre piccole particelle – per trascurare l’infinito – ogni particella risulta essere un Millet. »

La pittura en plein air e il sentire personale

Van Gogh era solito dipingere en plein air e non lo faceva solamente solamente su scorta del portato impressionista. La scientificità e la precisione del voler cogliere gli attimi di luce, i riflessi, i colori, in Van Gogh vengono interiorizzati e plasmati dalla mano in base al proprio sentire:

«Penso che la povera gente e i pittori abbiano un comune senso del tempo e del variare delle stagioni, d’inverno soffro il freddo quanto il grano».

Proprio il sentire personale, l’angoscia, la psicosi, emergono nei dipinti dell’ultimo periodo. Prima tenuti a bada dal pennello, ora generano caos e devastazione. La finezza e la sensibilità sembrano sul punto di disfarsi e più ancora la padronanza del sé. In questo senso Van Gogh, che prende quell’assolutezza dell’universale, racchiude nelle sue ultime opere tensioni e agitazioni che esprimono problemi vitali e che tutt’oggi parlano a noi. E’ un’arte impellente e poco studiata, che esprime lotta, continuo stupore e amore. L’arte qui non è la tecnica, ma l’esperienza di vita di un uomo in sfacelo.

«Ora sono di nuovo in periodo di lotta e scoraggiamento, di pazienza e di impazienza, di speranza e di desolazione.»

Il colore

Infine il colore: anche questo come la pennellata sfocia nella devastazione con tonalità sempre meno delicate e più stridenti e crude. Tocchi veloci e pastosi.

«Analogamente ritengo sia errato dare a un quadro di contadini una sorta di superficie liscia e convenzionale. Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori che si levano dalle patate bollenti – va bene, non è malsano; se una stalla sa di concime – va bene, è giusto che tale sia l’odore di stalla ; se un campo sa di grano maturo, patate, guano o concime – va bene, soprattutto per gente di città.»

La terra che sovrasta il cielo

Il blu misto a nero di questo cielo non più vorticoso e organico che annuncia tempesta. Il cielo che fu sempre per Van Gogh termine di visione, qui perde spazio lasciandosi sovrastare dalla terra con il suo grano squassato dal vento di color dell’oro e del bronzo. Se si entra nel quadro si percepisce una profondità, una prospettiva, non di linee, ma di colori. I corvi il pittore e nessun altro. Nemmeno i contadini che lavoravano i campi dei primi dipinti, solo la certezza della grandezza della vita, del valore delle persone, nonostante la malattia, nonostante tutto.

«Durante la crisi mi sento vile per l’angoscia e la sofferenza, più vile di quanto sarebbe sensato sentirsi, ed è forse questa viltà morale che, mentre prima non mi faceva provare nessun desiderio di guarire, ora mi fa mangiare per due, lavorare molto, e risparmiarmi nei miei contatti con gli altri malati per timore di ricadere. Insomma in questo momento io cerco di guarire come uno che, avendo voluto suicidarsi e avendo trovato l’acqua troppo fredda, cerca di riguadagnare la riva…e io so che la guarigione viene, se si è coraggiosi, dal di dentro della propria volontà e dell’amor proprio. Ma ciò non ha importanza per me, mi piace dipingere, mi piace vedere gente e cose, e mi piace tutto ciò che costituisce la nostra vita.»

Iscriviti alla nostra Newsletter

Ricevi la tua dose settimanale di bellezza!

Scopri anche…

-

L’Ofelia di Shakespeare e di Millais.

Un bagno caldo, ma mica tanto! La morte e la vita, l’uomo e la donna, la ragione e la follia, Shakespeare, proprio William Shakespeare e John Everett Millais… un po’ di tutto in questo appuntamento del martedì alla scoperta del capolavoro del movimento preraffaelita: la morte di Ofelia.

Così muore Ofelia. Apparente vittima delle acque e di un salice dai rami troppo fragili per reggere il suo animo. Chi narra sia morta per la sua follia, chi d’amore, chi per la sua ingenua purezza. Forse per tutto questo e forse proprio perchè chiamata Ophelia: il suo nome significa letteralmente aiuto, richiesta d’aiuto!

Shakespeare trasse questo nome probabilmente da un’opera dell’italiano Jacopo Sannazzaro, e trasfigurò la pastorella arcadica in una giovane ragazza invischiata negli affari di corte.

«C’è un salice che cresce di traverso

a un ruscello e specchia le sue foglie

nella vitrea corrente; qui ella venne,

il capo adorno di strane ghirlande

di ranuncoli, ortiche, margherite […]

mentre si arrampicava per appendere

l’erboree sue ghirlande ai rami penduli,

un ramo, invidioso, s’è spezzato

e gli erbosi trofei ed ella stessa

sono caduti nel piangente fiume.

Le sue vesti, gonfiandosi sull’acqua,

l’han sostenuta per un poco a galla,

Ma non per molto, perché le sue vesti

appesantite dall’acqua assorbita,

trascinaron la misera dal letto

del suo canto a una fangosa morte.»

È attraverso queste parole che Shakespeare lasciò all’epoca e lascia oggi a noi spettatori delle sue tragedie immaginare la morte di Ofelia. Immaginare perché decide di non portarla sulla scena e di farla narrare da Gertrude. Perchè non rappresentare quell’accadimento così tragico?

Molte le motivazioni, ma forse una tra queste ci permette di squarciare il velo che spesso si pone tra epoche e discipline e fare un salto in avanti di più di duecento anni fino a giungere al dipinto stupefacente di John Everett Millais.

Ofelia incarna il dissidio eterno tra eros e thanatos, ma in Ofelia l’amore non genera vita, bensì morte. Ofelia, vittima degli eventi, Ofelia vittima di suo padre, suo fratello, Amleto, insomma vittima anche degli uomini. Ofelia che cerca e chiede aiuto nella sua follia, in quella che gli altri chiamano follia, per i suoi amori non corrisposti. Già gli amori, i sentimenti non corrisposti, le aspettative. Shakespeare sa bene che fanno parte della vita di ognuno, e quando si portano sulla scena soltanto con una voce, la fantasia vola e dà vita alle emozioni più profonde: In quella scena Ofelia non è sul palco: È in noi.

E si avvertiva un tale bisogno di dare una figura a quella scena che pittori, cantanti e poeti da Shakespeare in poi, non si sono mai stancati di raccontarne la storia, dandone immagini innumerevoli, tra le quali la più celebre è certamente quella di John Everett Millais.

Descrizione dell’opera

Il pittore trasse spunto dal racconto shakespeariano e realizzò il dipinto in due fasi. Una prima en plein air ad Ogsmill river in Old Malden Surrey, per osservare, dipingere e abbozzare quello che per Ofelia era il rapporto continuo, vitale, con tutto ciò che era vivo, tutto ciò che era bellezza, eppure con tutto ciò che non era umano: la sua natura e le sue ghirlande.

E poi una seconda fase con la modella Elisabeth Siddle, amante e musa di Dante Gabriel Rossetti. L’artista fece posare la modella in una vasca da bagno colma d’acqua e con delle candele sotto per mantenere calda la temperatura (cosa che non avvenne e per la quale la donna si ammalò).

Nel quadro c’è una natura che parla per simboli. Il salice espressione di morte e di dolore, i ranuncoli e la fritillaria legati alla passione di Cristo, le ortiche colte dalla follia di Ophelia, le margherite per la sua innocenza e purezza, l’Orchis mascula con un probabile riferimento sessuale per la sua forma. E così molti altri: l’olmaria, i non ti scordar di me, l’adonide, il papavero. Una natura viva che tende a far dimenticare e lasciare in secondo piano la tragedia della giovane la quale, con le braccia aperte e le mani fuori dall’acqua, si lascia andare, morta, al divenire del ruscello e degli eventi. Di lì a poco uscirà dal quadro seguendo la corrente. Qui, ora, ha il viso dell’attesa, l’espressione non più umana della pace.

Shakespeare lo fa raccontare, ma non vedere; Millais lo rappresentò in un’immagine. Entrambi resero eterna Ofelia: l’Ofelia che è in noi, sconfitta e lacerata dai tempi e le dinamiche che l’uomo sovrascrive all’amore.

-

Picasso, il periodo blu, la tristezza.

Pablo Picasso – Poveri in riva al mare

Cosa vi viene in mente se vi chiedo di chiudere gli occhi e pensare al colore blu? Il mare, il cielo, Modugno. I creatori di Inside Out, uno dei film d’animazione più celebri degli ultimi anni, hanno abbinato al Blu il personaggio di Tristezza. Ma cosa c’entra tutto questo con Picasso? Scopriamolo insieme.

Una famiglia in blu, dai colori del mare e del cielo, dai toni della disperazione e della povertà. La donna è isolata sulla sinistra, nel suo ceruleo intenso, chiusa in se stessa. Le braccia strette al seno rivelano la figura scheletrica delle spalle e delle scapole, che nemmeno lo scialle riesce a camuffare.

Sulla destra due uomini, o meglio un uomo presente e un uomo, forse, futuro: un bambino, già segnato dalla vita, anch’egli cosparso di blu.

Picasso e il suo tempo

Fin da subito guardando quest’opera si percepisce il marcato cambio di prospettiva che in meno di cento anni avviene nella percezione del mondo e dell’io. Se all’inizio dell’Ottocento di fronte ad un mare l’essere umano si comprendeva come parte di un’infinito percependone e quindi raffigurandone il sublime (si veda Il monaco in riva al mare di Caspar David Friedrich), con il Novecento e i nuovi approfondimenti e studi sulla percezione dell’io, emerge forte il senso di inadeguatezza. Nel dipinto di Picasso il mare scopare alle spalle dei personaggi, immersi in una realtà soffocante e in un’atmosfera triste.

L’ennui di Charle Baudelaire, il male di vivere di Montale, gli alienati di Géricault sono tutte espressioni di sofferenza e inadeguatezza, passate e future, che percepiamo concentrate in queste tre figure statuarie. Salvador Dalì, forse le riprenderà alcuni anni dopo, deumanizzandola e raffigurando ciò che rimaneva dell’uomo e della donna. Una sacra famiglia pauperizzata, a fondo blu, immersa nella condizione della povertà: ecco il centro! La povertà. La condizione d’interesse di Picasso.

Questo è uno dei molti dipinti del cosiddetto periodo blu, tre anni di toni cerulei e celesti. Fu una scelta probabilmente scaturita da una delle tragedie della Belle Epoque: il suicidio del suo caro amico Carlos Casagemas nel 1901. A lui, alla sua sepoltura, Picasso dedicò il dipinto Evocazione. E proseguì il suo lavoro con una serie di tele che per soggetto hanno gli ultimi, inviluppati e racchiusi, anche fisicamente, nelle loro condizioni: «personaggi che recitano il loro dolore» (Moravia).

Il celebre poeta Apollinaire commentò così i dipinti di questo periodo:

Picasso ha guardato le immagini umane che ondeggiano nell’azzurro delle nostre memorie […]. Fanciulli vaganti senza catechismo, che sostano mentre la pioggia dissecca, che non conoscono l’abbraccio e comprendono tutto […]. Donne non più amate, ma che ricordano, che dileguano col sorgere del giorno, appagate di silenzio […]. Picasso ha vissuto questa pittura rorida, blu come il fondo umido del baratro, misericorde: una misericordia che lo ha reso più aspro.

Feeling blue è l’espressione americana che identifica il sentirsi triste. In qualche modo questo colore è passato a identificare il blue monday (il lunedì più triste dell’anno) e il blue whale (l’osceno gioco che ha portato dei ragazzi al suicidio). Lo stesso personaggio di Tristezza in Inside Out, è di colore azzurro.

Eppure in Picasso il blu non è solo emozione, è l’espressione profonda di una povertà materiale che atterrisce e immobilizza e che, solo chi l’ha provata sulla propria pelle può comprendere a fondo. È il blu dell’impotenza di fronte a situazioni di vita, è il blu della depressione: male sempre più sottovalutato e purtroppo dilagante.

La preghiera in Oceano mare

E allora mi immagino da quelle bocche pronunciare questa preghiera che Baricco scrisse nel suo capolavoro Oceanomare:

«Così questo buio io lo prendo e lo metto nelle vostre mani. E vi chiedo Signore Buon Dio di tenerlo con voi un’ora soltanto tenervelo in mano quel tanto che basta per scioglierne il nero per sciogliere il male che fa nella testa quel buio e nel cuore quel nero, vorreste? Potreste anche solo chinarvi guardarlo sorriderne aprirlo rubargli una luce e lasciarlo cadere che tanto a trovarlo ci penso poi io a vedere dov’è. Una cosa da nulla per voi, così grande per me. Mi ascoltate Signore Buon Dio? Non è chiedervi tanto chiedervi se. Non è offesa sperare che voi. Non è sciocco illudersi di. Scrivete voi, dove volete, il sentiero che ho perduto. Basta un segno, qualcosa, un graffio leggero sul vetro di questi occhi che guardano senza vedere, io lo vedrò. Scrivete sul mondo una sola parola scritta per me, la leggerò. Sfiorate un istante di questo silenzio, lo sentirò. Non abbiate paura, io non ne ho. E scivoli via questa preghiera con la forza delle parole oltre la gabbia del mondo fino a chissà dove. Amen».

Nel dipinto, nonostante il blu onnipresente, la speranza seppur flebile c’è: sono le mani del bambino (le uniche del dipinto) e i suoi occhi (gli unici del dipinto).