-

Claude Monet e la serie delle Cattedrali di Rouen

«Chiedo scusa ai professionisti, ma non posso resistere al desiderio di fare, per un giorno, il critico d’arte. La colpa è di Claude Monet» (Georges Clemenceau)

E no caro mio Clemenceau, io la colpa non la darei solamente a Monet, poichè sono molti gli artisti che fanno parlare di loro, o meglio, che fanno sì che si possa e si debba in qualsiasi momento poter discutere di bellezza. Tuttavia almeno per oggi seguiamo i tuoi consigli e ci occupiamo di Monet, di Claude Monet e delle sue cattedrali di Rouen.

Sono un maleducato, non vi ho presentato Clemenceau, monsieur Georges Clemenceau, un giornalista e il più celebre politico francese di inizio Novecento. Egli fu anche uno tra i più importanti estimatori del fenomeno impressionista. Ma veniamo all’opera, la serie di tele raffiguranti la cattedrale gotica di Rouen.

Le cattedrali di Rouen

Monet raffigurò ben 48 volte questa facciata con il portale Ovest e la tour Saint-Romain. Non lo fece scegliendo una visione complessiva e frontale, bensì secondo un’occhio ‘fotografico’, inquadrando parte del soggetto, in scorcio e lasciando al cielo un angolo di tela ritagliato tra i pinnacoli. Alla fantasia dell’osservatore spetta l’arduo compito di completare quelle visioni. C’è certamente in questa scelta l’essere impressionista di Monet, o meglio, il percepire l’influenza della fotografia nella visione e nella composizione delle immagini.

La rappresentazione della luce

Tuttavia rimane al fondo anche un qualcosa di più intimo e pratico: per l’artista che Monet fu le opere nascono in qualità di studi. C’è quindi un mettersi in discussione, una ricerca spasmodica della verità, non della verosimiglianza. In altre parole su queste tele vediamo raffigurata sì la vista da una delle finestre del suo atelier, ma quello che colpisce, fino a far parlare di rivoluzione, è il livello di astrazione alla quale Monet giunge nel voler rappresentare la luce. La cattedrale oltre ad essere soggetto diviene allora un mezzo per la rappresentazione.

Monet aveva scelto di portare avanti questi studi nei mesi di febbraio marzo e aprile di due anni consecutivi, il 1892 e il 1893, affacciandosi su un angolo di città conosciuto a menadito, una finestra sul mondo o meglio sulla luce.

Marcel Proust e noi…

E a noi, che viviamo più di un secolo dopo, nel mondo che fa che da sfondo a schermi, affacciandoci a finestre sì, ma di luce piatta e artificiale; le parole di Marcel Proust ricordano di essere immersi nella quotidianità, ma anche in qualcosa di gran lunga più importante di essa: la natura, la vita.

«Queste ore […] dove si scopre la vita di quella cosa fatta dagli uomini, ma che la natura si è ripresa immergendola in sé, una cattedrale, la cui vita, come quella della terra, nel suo doppio rivolgimento si sviluppa nei secoli e d’altra parte si rinnova e finisce ogni giorno».

Una serie di venti cattedrali fu esposta nel 1895 nella Galleria di Durand-Ruel. E proprio in quell’occasione Clemenceau si rattristava di fronte all’assenza di un compratore che volesse acquistare non un dipinto, bensì l’intera opera. Poiché di un’opera unica per lui si trattava.

«Allora, con un ampio colpo d’occhio che abbraccia il tutto, avrete, in una folgorazione, la percezione della cosa fuori del comune, del prodigio. E quelle cattedrali grigie, che sono di porpora o di azzurro violentato d’oro; e quelle cattedrali iridescenti, che sembrano viste attraverso un prisma girevole; e quelle cattedrali azzurre, che sono rosa, vi daranno tutt’a un tratto la visione duratura non più di venti, ma di cento, di mille, di un miliardo di aspetti diversi della cattedrale di sempre nel ciclo immenso dei soli. Sarebbe la vita stessa, così come può essercene comunicata la sensazione nella sua realtà più intensa. Ultima perfezione d’arte fin qui mai raggiunta» (Georges Clemanceau)

Ora dopo ora, pennellata dopo pennellata, tela dopo tela, ricordiamoci di rendere la nostra un capolavoro.

-

Maria Lai, Opere e parole

« – Buongiorno – disse la volpe. – Buongiorno – rispose educatamente il piccolo principe che si girò, senza però scorgere nessuno. – Sono qui – disse la voce – sotto il melo – . – Chi sei? – chiese il piccolo principe. – Sono una volpe – disse la volpe. – Vieni a giocare con me – le propose il piccolo principe.»

Non è un caso se in questo XXI capitolo del breve capolavoro che Il piccolo principe è, troviamo alcune delle parole care all’arte di Maria Lai: una donna nata nel 1919 sull’ ’asteroide’ sardo di Ulassai. Lei: una ricamatrice di sogni, una rammendatrice di racconti, una filatrice di relazioni.

L’arte come gioco

«Vieni a giocare con me» dice il piccolo principe alla volpe. Il gioco. Centrale nella crescita e nello sviluppo del bambino e spesso dimenticato dagli adulti. Per Maria Lai, come per Saint Exupéry, L’immaginazione e quindi il ludus non possono rimanere prerogativa unica dell’infanzia, bensì si devono far strada attraverso l’arte o la letteratura e invadere gli osservatori e i lettori. Così arte e letteratura divengono un luogo, un gioco, in cui familiarizzare e crescere. I luoghi dell’arte a portata di mano (2002) costituiscono allora l’approdo di questa concezione. L’opera è composta da carte destinate a passare di mano in mano con su scritte frasi o parole che interrogano, spiegano, oppongono, affermano. Sono i luoghi e le persone che fruiscono dell’opera a dare all’opera vita e…viceversa.

I luoghi dell’arte a portata di mano ‘AddomesticARTE’ – Legarsi alla Montagna

Ma continua poi la volpe…

« –Sono così triste…Non posso giocare con te – rispose la volpe – non sono addomesticata. – Ah! Scusami – fece il piccolo principe. Ma dopo averci riflettuto su, aggiunse: – Che significa “addomesticare”-. – Significa una cosa che è stata purtroppo dimenticata, – rispose la volpe – significa Creare dei legami…-»

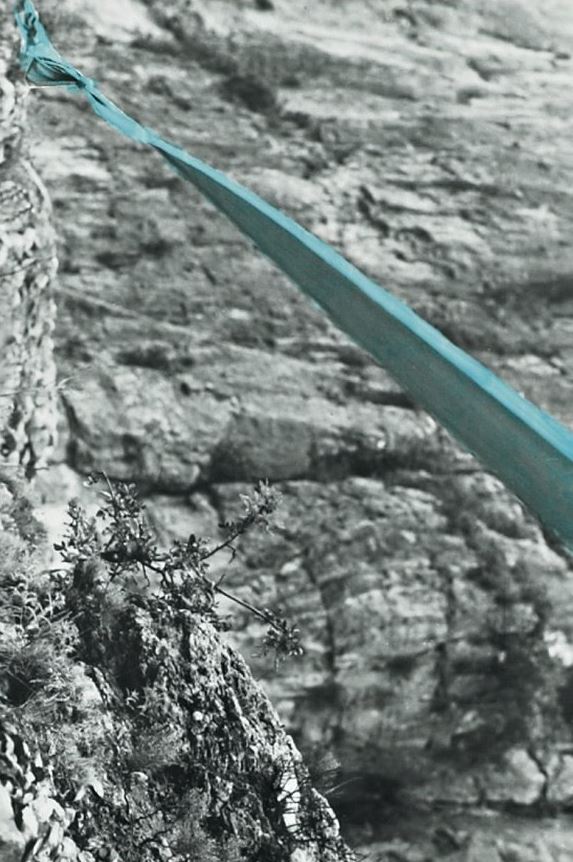

Addomesticare, non è termine che usava Lai, ma possiamo trovare nelle sue opere quello che Saint Exupery intendeva per ‘addomesticare’: l’istanza, la volontà e il desiderio di ‘creare legami’. Tutto questo lo scoviamo nell’arte di Maria Lai e lo percepiamo tanto forte come probabilmente mai nell’arte del Novecento. Siamo, ad esempio, nel 1981 quando viene realizzato ciò che non può dirsi opera e nemmeno performance, (poichè non ci sono attori né un copione), insomma un qualcosa che venne poi definito come il primo esempio italiano di ‘arte relazionale’: Legarsi alla montagna.

Legarsi alla montagna, 1981, Ulassai Lai propose: «leghiamo con un nastro una casa all’altra del proprio vicino, come quando si ha paura e si stringe la mano. Questa sarà l’opera». Più di 25 km di nastro legarono insieme l’8 settembre del 1981 l’intera Ulassai. Il nastro arrivò fin sulla montagna, riportando l’opera alle origini leggendarie da cui quest’idea nacque. Vi era infatti nella cittadina la leggenda di una bimba, la quale per portare cibo ad alcuni pastori, si rifugiò in una grotta e si salvò da una frana poichè vide e seguì un nastro azzurro che svolazzava di fuori. Legarsi alla montagna (come ogni opera d’arte) aveva però un codice ben preciso in quanto non tutte le relazioni sono uguali. È per questo che, qualora vi fosse discordia tra le famiglie, il nastro passava diritto, in caso di serenità o amicizia un nodo o un fiocco, in caso di amore occorreva intrecciarvi un pane.

L’arte e il tempo: silenzio e attenzione – Le fiabe cucite

«Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Si riforniscono dai mercanti di cose pronte all’uso. Siccome non ci sono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomestica me!»

Il tempo per conoscere. Il creare relazioni come il creare arte necessita di tempo. Ma come trovare e destinare tempo a qualcosa che di tempo ne richiede a bizzeffe, quando di là dagli schermi tutto è venduto come pronto? I nostri minuti, le nostre ore sono oggi più che mai materia di scambio, prodotto. Servono in tutto ciò due atteggiamenti amati da Lai: silenzio e attenzione. Imprescindibili per la composizione e la fruizione delle sue opere e in particolare per il processo che dà vita Fiabe cucite. Un’attenzione sinestetica, poichè quella fiaba è tessuta su tela, pagina dopo pagina. Un silenzio assordante, quello dell’arte del cucito, che è per Lai un movimento attento e tacito d’ago e filo per collegare punti, tracciando storie e facendo racconti.

Tenendo per mano il Sole, Tenendo per mano l’ombra, Curiosape sono le fiabe cucite più celebri. Libri creati dall’artista con tessuti riusati. Libri che nascono quasi dal nulla, dalla pazienza del filare, del tessere e del cucire. Il filo è segno di un cammino che unisce luoghi e intenzioni: tessere diviene allora un processo per tenere per mano sole e ombra, un momento di relazione tra opposti, tra diversi. Scrive la poetessa Antonella Anedda: «Il suo è un concettualismo lirico dove le ragioni della ragione non dimenticano quelle del cuore». Un libro cucito non si legge, sta e richiede attenzione e silenzio. Non per forza comprensione, attenzione.

Fiabe cucite “Non importa se non capisci, segui il ritmo” disse Salvatore Cambosu a Maria Lai donandole un libro di poesia. Non è così la vita? non siamo chiamati a seguirne il ritmo? a percepirne l’ordito e inabissarci con i fili che ne tracciano il segno?

Per comprendere a fondo quest’arte è allora necessario – ve lo dico in maniera sgrammaticata e bambinesca – attenzionare e silenziare o silenziarsi. Attenzionare perché non basta fare attenzione, bisognerebbe vivere in attenzione. Silenziare e silenziarci, non per ignorare ciò che si ha attorno, bensì per meglio comprendere le voci di bambini che sono in noi.

L’arte ci prende per mano

Ultimo step.

«Per esempio, se tu vieni sempre alle quattro del pomeriggio, alle tre io già comincerò ad essere felice. Più si avvicinerà il momento, più mi sentirò felice. […] Ma se tu vieni quando ti pare, non saprò mai quando preparare il mio cuore… c’è bisogno di riti. – Che cos’è un rito? – disse il piccolo principe. – È una cosa purtroppo dimenticata – rispose la volpe. È ciò che fa di un giorno un giorno differente dagli altri, una certa ora, un’ora differente dalle altre ore».

Quella di Maria Lai è un’arte quotidiana e frugale, in qualche modo rituale. Ed è attraverso questa ritualità che dona nuova vita alle cose.

«Lai è una Parca che non taglia il filo, è una filatrice ma non una Accabbadora, il suo lavoro non smette di germogliare».

Il rito mette radici nell’attenzione e nel silenzio, il rito si nutre di relazione. Nel 2003 Maria Lai realizza L’arte ci prende per mano. Un’opera costituita da una lavagna con su scritto in bella grafia la frase da cui l’opera prende il titolo, esposta nella piazza delle scuole del paese.

L’arte ci prende per mano, 2003, Ulassai Ecco l’arte prende per mano ciascuno, come una maestra fa con i bambini impauriti il primo giorno di scuola, si avvicina e ci porge la mano. Eppure, se al bambino come dice Lai «bastano i giochi, le fiabe, il sillabario, e il ritmo; a [noi] aduli alle amarezze del mondo» e a questi tempi incerti, cosa occorre?

Lai, la sua arte, propone nel suo essere una via che abbiamo visto passa per la creazione di legami (addomesticare), per il silenziarsi e l’attenzionare affinchè si riscoprano i ritmi e si possa tornare a sillabare, per la riscoperta dei riti per non rimanere (come direbbe Deandré) «più semplicemente dove un attimo vale un altro».

E infine lungo questa via percepire un senso di responsabilità nella relazione nei confronti dell’altro, poichè come diceva Lai «L’arte è lo spazio di chi non occupa spazio nel mondo».

«Si diventa per sempre responsabili di chi si addomestica. Tu sei responsabile della la tua rosa… – Io sono responsabile della mia rosa… ripeteva il piccolo principe per tenerlo a mente».

-

Il riposo durante la fuga in Egitto di Michelangelo Merisi da Caravaggio

Iscriviti al canale Youtube

Oltre l’arte

Ogni martedì un breve video, una pillola d’arte e di bellezza!

Il racconto di oggi inizia nell’incertezza. Nella stessa incertezza che è propria di alcuni della vita e delle opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Un po’ come se il chiaroscuro pervicace delle sue tele si riverberasse, aspro e iconico, sulla persona e sull’artista. Questa tela, Il riposo durante la fuga in Egitto, è una delle prime opere a noi note del giovane pittore lombardo giunto a Roma. Fu probabilmente commissionata dal cardinale Pietro Aldobrandini (come sostiene Mina Gregori) e, di lì a pochi anni, entrò in possesso dell’accentratrice donna Olimpia Maidalchini (ve la ricordate? ne abbiamo parlato nel video dedicato alla Fontana dei Quattro fiumi del Bernini). Oggi è infatti possibile ammirarla a Roma presso la Galleria Doria Pamphili.

Caravaggio giunse a Roma dopo aver percorso quelle che Roberto Longhi definì le ‘vie dei Campi’, conoscendo e facendo esperienza dell’arte dei fratelli Campi. Sopprattutto però, arricchendosi alla scuola dell’arte lombarda del Lotto, del Moretto, del Moroni e del Savoldo.

Solo ripercorrendo queste ‘vie’ possiamo contestualizzare quella che altrimenti potrebbe sembrare una figura artistica estranea alla scena della pittura a cavallo tra Cinquecento e Seicento. Così si avrà a comprendere un Caravaggio figlio del suo tempo, e non del nostro.

Ma veniamo finalmente all’opera: una tela in formato orizzontale, seppure non troppo, la cui lettura la facciamo partire dal basso, dalla terra.

Vediamo dapprima un selciato sulla destra coperto di erbe e, spostandoci verso sinistra, osserviamo il disporsi, forse un po’ troppo compendiario, di sassi e foglie secche. È tra questi oggetti che poggiano i piedi dei prtagonisti, sapientemente alternati alle vesti. piedi e panneggi, panneggi e piedi e… fiaschetta! immancabile!

E dai panneggi si sale alle ginocchia stanche del San Giuseppe, attorcigliandoci anche noi come il panno bianco attorno alla sinuosa figura stante dell’angelo e abbandonandoci poi al manto soffice della Vergine, anch’esso perso nella natura verdeggiante e rigogliosa.

Saliamo ancora e in quest’ambiente bucolico, che ben poco ha del paesaggio egiziano e pare piuttosto uno scorcio di campagna romana: la Vergine si è assopita. Sfinita dal viaggio e nella continua cura del figlio, il figlio abbraccia e avvolge. Rimane un profilo di bambino di dolcezza indicibile e un volto in scorcio magistrale, che riporta alla mente la figura della Maddalena penitente. Quest’ultima è un’opera realizzata nello stesso anno (1597) e plausibilmente per lo stesso committente. Inoltre, dietro le vesti e il personaggio di Maria di Maddalena, si cela in entrambi i casi la giovane modella Anna Bianchini.

Procedendo ancora verso sinistra la scena è interrotta da una nota di naturalismo puntuale: le ali rondine dell’angelo. Ali che Caravaggio riprese dal vero, dai modelli usati nelle rappresentazioni dell’epoca e, forse, dalla sua stessa memoria e dalle immagini degli angeli del Lotto nella pala di San Bernardino in Pignolo.

Riposo durante la Fuga in Egitto

Pala di San Bernardino in Pignolo,

Lorenzo Lotto

L’angelo sembra suonare una pausa, con il volto e l’archetto leggermente sollevati dal violino. Lo sguardo è fisso sullo spartito, leggibile e riconoscibile. Si tratta di un brano del musicista fiammingo Noel Bauldewijn composto nel 1519 e ispirato al Cantico dei Cantici. Maria è qui madre e sposa.

Riposo durante la fuga in Egitto, particolare Ed eccoci a San Giuseppe ‘leggio umano’: gli angeli di Caravaggio sembrano non avere memoria e necessitano sovente di leggii e spartiti. Guardando con attenzione ci accorgiamo che lo stesso modello fu prima San Matteo e Abramo e che siede ora su un sacco più volte usato dal Caravaggio per allestire le scene. Questi sono particolari che rendono Caravaggio vivo e tangibile. Che ci mostrano il dietro le quinte e un pittore che sceglie i suoi modelli, che li fa posare utilizzando oggetti di scena e, che in questo caso, ‘fa bosco’ nel suo studio.

Il San Giuseppe è in questo dipinto estasiato dalla grazia del giovane angelo. C’è grazia di certo nella figura, ma grazia è in quello che egli suona e nelle promesse che questo brano porta con sé:

Quanto sei bella e quanto sei graziosa, Carissima mia, in mezzo alle delizie. La tua statura somiglia a una palma e a grappoli somigliano i tuoi seni. Il tuo capo è simile al monte Carmelo […] Una torre d’avorio è il collo tuo.[…] Vediamo se la vigna è tutta in fiore, se i fiori partoriscono la frutta, se sono tutti in fiore i melograni. I seni miei in quel luogo ti darò.

Quanto è umano questo Giuseppe che, non potendo gesticolare con le mani, lo fa coi piedi, regalandoci un brano di pittura eterno.

Giungendo nell’angolo in alto a sinistra ci accorgiamo che è il momento dell’asino (immancabile nell’iconografia della Fuga in Egitto). Costretto anche lui nel quadro fa da fondale ‘peloso’ al San Giuseppe, mentre spostandoci verso destra, diviene anch’esso protagonista col suo occhione diretto dritto verso lo spettatore. Di qui i capelli scompigliati del giovane, al quale Caravaggio ci ha abituato, e la natura, di querce e graminacee, fino a giù sulla destra dove si apre un paesaggio collinare. Il pittore dà all’intera composizione una collocazione reale e plausibile, un particolare nient’affatto scontato nella raffigurazione di una scena biblica.

Caravaggio e il suo committente scelsero di rappresentare il più tragico episodio dell’infanzia di Gesù mettendo in risalto la quotidianità e la familiarità delle relazioni. E, in questa quotidianità, dare spazio e valore a quell’unguento profumato che la musica, l’arte, la poesia possono essere nella vita di ciascuno.

E, se l’angelo stesse veramente suonando un pausa, potremmo trarre da qui un vivido appiglio. Dovremmo cambiare prospettiva e vivere le pause delle nostre vite, questa grande pausa che il Covid sembra essere e che tutti accomuna, come pause ‘da suonare’ in attesa e con il fine della musica. Pause da suonare anelando al momento in cui l’archetto accarezzerà di nuovo le corde di quel violino. La mano, come sempre ci insegna Caravaggio, è la nostra!

-

Raffaello, il periodo fiorentino

Raffaello arriva nel 1504 a Firenze, ed è rivoluzione!

Di certo l’esperienza del giovane urbinate, che già negli anni precedenti lo aveva portato a viaggiare per l’appennino muovendosi tra Umbria, Marche e Toscana, probabilmente già prima di quel fatidico anno gli permise di mettere il naso sugli affari artistici fiorentini. È con una lettera datata primo ottobre 1504 e firmata da Giovanna Feltria, sorella del Duca d’Urbino, che Raffaello si presentò al gonfaloniere della Repubblica fiorentina Pier Soderini. Costui aveva speso gran mole di denari pubblici per la realizzazione del David (da esporre nella piazza del potere politico cittadino) e per la decorazione della sala del Gran Consiglio. Due lavori di enorme valore simbolico per i quali si era affidato ad artisti quali Michelangelo e Leonardo.

Questa lettera tuttavia non procurò a Raffaello vere e proprie commissioni, ma aprì ai suoi occhi assetati di immagini, la visita delle botteghe dei due grandi maestri che animavano la scena artistica. Raffaello vide dunque i progetti leonardiane e i capolavori michelangioleschi, plasmando pian piano il suo disegno e aprendosi a nuovi modi di dipingere.

C’è un evoluzione, c’è un captare continuo di immagini e forme che rende le opere si questo periodo fiorentino, se lette conseguentemente, una sorta di climax, che permette di cogliere visivamente e materialmente la febbrile volontà di crescita di un giovane.

Le opere dei primi e il confronto con Leonardo

Vediamo le più celebri e prendiamo come punto di riferimento iniziale la Madonna Conestabile (1503-1504) ancora fortemente legata nei modi e ai modelli perugineschi.

Raffaello Sanzio, Madonna Constable, 1503-1504.

Raffaello Sanzio, Madonna Terranova, 1504-1505. Già notiamo dei cambiamenti nella Madonna Terranova, nella quale osserviamo una maggior naturalezza percependo i sentimenti delle figure ritratte. Guardate come è diverso lo sfumato, cogliete la profondità di quella mano in scorcio figlia delle mani del Masaccio e di Leonardo. Il confronto inoltre sia per cronologia che per la forma dell’opera ci porta a pensare al Tondo Doni michelangiolesco, opera sulla quale Raffaello approfondirà la riflessione, ma che in parte già riprende per la balaustra sullo sfondo e per la sapiente separazione dei piani. Non dimenticandoci che è proprio in questi anni che Raffaello realizzò i ritratti di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, committenti del tondo. Ritratti nei quali il modello leonardesco è manifesto e in cui il giovane sceglie di approfondire l’intensità psicologica.

È con la Madonna del Cardellino (1505-1506) e con la Madonna del Belvedere (1505-1506) che Raffaello si concentra sullo studio della composizione e della concatenazione delle figure, conferendo loro una inedita delicatezza di forme. Qui, ancor di più notiamo la resa della prospettiva aerea, e dell’indefinitezza dell’orizzonte.

Madonna del cardellino

Madonna del Belvedere

La Madonna del Granduca e la Sacra famiglia Canigiani

È questo per Raffaello un eccellente momento di prova per sperimentare quante più variazioni sul medesimo tema della Madonna con il Bambino. Egli amplia e migliora composizioni, cogliendo a man bassa dalla ricchezza d’immagini di elevata qualità che Firenze sapeva offrire, ma avendo anche grande memoria. Già Roberto Longhi colse l’importanza che ebbe la lunetta del San Domenico di Urbino di Luca Della Robbia nell’elaborazione della Madonna del Granduca (1506 – 1507). Si noti la posizione delle mani, che sole insieme al volto della Vergine e del Bambino, smontano la ieraticità delle pose, avvicinando l’opera allo spettatore.

Madonna del Granduca

Madonna Bridgewater

È con la Madonna Bridgewater che Raffaello si concentra sulla la plasticità corporea, avendo come modello il Michelangelo giovane scultore del Tondo Taddei. Sicuramente l’opera nella quale Raffaello dimostra di aver pienamente compreso la lezione del più anziano pittore è la Sacra Famiglia Canigiani. In quest’opera realizzata nel 1507 per Domenico Canegiani (cognato di Lorenzo Nasi) ritroviamo un sunto perfetto del livello eccezionale che Raffaello ha raggiunto.

Raffaello Sanzio, Sacra famiglia Canigiani, 1507. Non solo Leonardo e Michelangelo…

Non solo Leonardo e Michelangelo tuttavia, Firenze ha una storia, e ancora nel 1507-1508 Raffaello comprende la grandezza dei modelli passati. Nella Madonna Tempi 1507 – 1508 rivediamo il Donatello della Madonna Pazzi e del Miracolo del Neonato nell’Altare del Santo. Stessa posa, rivista con l’intimità e il sentimento: Raffaello non aveva mai abbandonato Donatello e la scultura quattrocentesca.

Raffaello Sanzio, Madonna Tempi, 1507-1508 Queste opere, frutto di una devozione privata, sono concepite da Raffaello come unicum. Sebbene il tema sia lo stesso egli non ripercorre la strada dei modelli e dei patroni, ma in un brainstorming di forme e linee dà vita continua a nuove figure.

I committenti delle ‘Madonne fiorentine’.

Se la lettera a Pier Soderini non portò probabilmente alle committenze attese, fu l’incontro e l’amicizia con Taddeo Taddei che invece generò frutti numerosi e di pregiata bellezza. A lui, di cui fu ospite, come ricorda il Vasari, donò due sue opere: la Madonna Terranova e la Madonna del Prato o del Belvedere.

È proprio forse in casa di suddetto Taddeo (Il Vasari scrive: “gli fu dato ricetto nella casa di Taddeo Taddei, e vi fu onorato molto, atteso che Taddeo era inclinato da natura a far carezze a tali ingegni”) che Raffaello fece la conoscenza e strinse amicizia con l’umanista veneziano Pietro Bembo. Quest’ultimo, coetaneo di Taddeo, fu parte attiva di quella cerchia di committenti filo-medicei i quali furono i veri fruitori delle ‘Madonne fiorentine’.

La cosa sconvolgente non è solo il fatto che Raffaello realizzi queste opere all’età di circa ventidue anni, ma che gli stessi suoi committenti Lorenzo Nasi, Domenico Canigiani fossero all’epoca ventenni o poco più.

La Madonna del baldacchino e la partenza per Roma

Raffaello dunque, presi i migliori aspetti della Firenze dell’epoca, dei grandi maestri della scultura quattrocentesca, di Leonardo e di Michelangelo, viene chiamato nel 1508 a Roma. E come Leonardo chiamato per il Nord lasciò incompiuta l’adorazione dei Magi, così Raffaello lasciò una delle poche commissioni pubbliche che in quella città aveva ricevuto: La Madonna del Baldacchino.

Raffaello Sanzio, Madonna del baldacchino, 1508. Il Condivi, amico e biografo di Michelangelo, in parte quella che ho definito all’inizio di questo excursus ‘rivoluzione’. Egli scrisse, non senza ironia, che Raffaello «in imitare era mirabile». Imitare, esatto, non copiare: in ciò è la grandezza dell’arte tutta.

-

Raffaello e Perugino, lo Sposalizio della Vergine

Quattro incontri su Raffaello & Co. Collaborazioni, sfide e adattamenti che saranno accomunati da un partecipante fisso: Raffaello, glielo dobbiamo. Il 2020 è l’anno Sanzio: cinquecento anni dalla sua morte. In questo articolo scopriremo i suoi esordi: Raffaello e Perugino attraverso lo Sposalizio della Vergine.

Insieme a lui altri artisti o personaggi che lo incontrarono e non; che ci lavorarono insieme e non; che gli insegnarono o che furono suoi allievi. È in realtà questa l’occasione per parlare delle mille facce di Raffaello e del suo unico volto, quello immortale del divin pittore.

Il padre e i “Due giovani per d’etate e par d’amori“

Il seme della passione per l’arte e la letteratura fu probabilmente gettato dal padre Giovanni Santi, il quale era sì pittore, ma soprattutto letterato e, in una sua opera (scritta), possiamo cogliere un indizio – celato come un biglietto nascosto tra le lenzuola dei corredi delle nonne – che egli lasciò al figlio sugli esempi da seguire.

«Due giovani par d’etate e par d’amori»

Giovanni Santi ha il grande coraggio di proporre a suo figlio due modelli giovani, grandi nella pittura: Leonardo e Perugino.

Raffaello a bottega dal Perugino

Oggi in particolare vedremo come Raffaello duettò con il secondo di questi: Pietro di Cristoforo Vannucci: il Perugino. Uno tra i più celebri maestri del Rinascimento, che aveva imparato l’arte a bottega dal Verocchio al fianco di Leonardo e Botticelli, che tramutò tutto il reale in spazio e luce e che dipinse nella cappella Sistina, lì dove l’ancora giovane Raffaello non fu chiamato per affrescare bensì per completare, anni dopo, la decorazione della cappella, centro della cristianità, con degli arazzi.

Le prime opere

Già il Vasari sostiene, a ragione, che il primo dipingere di Raffaello fosse così aderente alla maniera peruginesca da non poterlo distinguere. Dobbiamo infatti immaginare, vista l’assenza di documenti, che fu proprio attorno al 1486 che il giovane Raffaello lavorò nella bottega del Perugino, dove perfezionò l’iniziazione urbinate. Qui la pratica disegnativa era considerata di fondamentale importanza. Solo infatti passando da Perugia possiamo giustificare la bellezza stilistica alla base della pala di Tolentino (1500); caratterizzata da una grande sicurezza e modernità d’impianto.

Raffaello Sanzio, pala di San Nicola da Tolentino, 1500-1501. Museo di Capodimonte, Napoli. Il genio di Raffaello è anche dimostrato dalla rapidità con la quale egli uscì dalla condizione di praticante per diventare magister. Fu proprio con questo termine che venne identificato nel momento in cui, pur diciassettenne, ricevette l’incarico della realizzare della pala di San Nicola, al fianco di Evangelista di Pian di Meleto.

Di poco successiva è la pala Colonna. Anche questa caratterizzata dalla maniera puntigliosa e gentile del Perugino e da un metodo di costruzione della composizione che avveniva pre gradi: dai primi disegni, all’impronta di cartoni finiti al dettaglio fino alla realizzazione dell’opera.

Raffaello Sanzio, Pala Colonna, 1503-1505. Metropolitan Museum of Art New York Di lì probabilmente la strada di Raffaello si distanziò, anche fisicamente, da quella del Perugino, per poi di nuovo affrontarsi e confrontarsi pochi anni dopo – maestro e allievo – sul tema dello sposalizio della Vergine.

Raffaello e Perugino: Lo Sposalizio della Vergine

Fu difatti nel 1504, in contemporanea alla realizzazione della tavola di medesimo soggetto di Perugino per il duomo della sua città, che Raffaello realizzò l’opera per la cappella in San Francesco di Città di Castello della famiglia Albizzini. Raffaello vide probabilmente l’inizio del lavoro del Perugino il quale aveva ripreso una composizione già utilizzata per il grande affresco della Consegna delle chiavi nella Cappella Sistina. Questo confronto presente su tutti i libri di storia dell’arte ci rivela gli aspetti che Raffaello scelse di approfondire nella sua crescita artistica:

- La prima cosa che salta all’occhio è la differente seppur simile impostazione spaziale. Permane la prospettiva centrale ma Raffaello rimpiccolì il tempio facendolo entrare completamente nel quadro e alzando di poco il fuoco prospettico. In questo modo viene accentuata la profondità e l’intera composizione assume un maggior respiro. Lo stesso edificio viene tramutato da ottagono in poligono a sedici lati: una forma più sfuggente, meno incombente e più armonica.

- C’è inoltre nello Sposalizio del Sanzio un affinamento della gamma cromatica, che permette anch’esso un diverso apprezzamento degli spazi. Due esempi tra tanti, le squadrature della pavimentazione e su tutti, la diversa luce che colpisce le numerose facce dell’edificio.

- Infine, trasferendoci ai personaggi, c’è maggior naturalezza nelle figure, che comunque paiono ancora legate ai modelli perugineschi, ma in questi modelli iniziano a star strette sperimentando diverse e varie pose, tralasciando simmetrie e lavorando piuttosto sulle opposizioni.

L’allievo che supera il maestro?

È il sorpasso! si dice. Ma nella cultura, almeno quella di Raffaello, non è il sorpasso di colui che sceglie di lasciare indietro il concorrente. Raffaello il Perugino ce l’ha in testa, sulle spalle, ne prende in prestito il lavoro per migliorarne gli aspetti e trasmetterlo, accresciuto ai posteri.

«É per il fatto di aver attinto a così tanti modelli, che diventò lui stesso un modello per tutti i pittori successivi; sempre imitando e sempre restando originale» Joshua Reynolds

In altre parole Raffaello è sì grande perché sa dipingere, perchè impara fin da giovane l’atto pratico del disegno e della stesura del colore, ma è divenuto grande perché nella sua vita ha saputo osservare e cogliere le grandezze e le bellezze degli altri e, da questi altri, imparare.

Tanto altro su Raffaello:

Iscriviti alla nostra Newsletter

Ricevi la tua dose settimanale di bellezza!

-

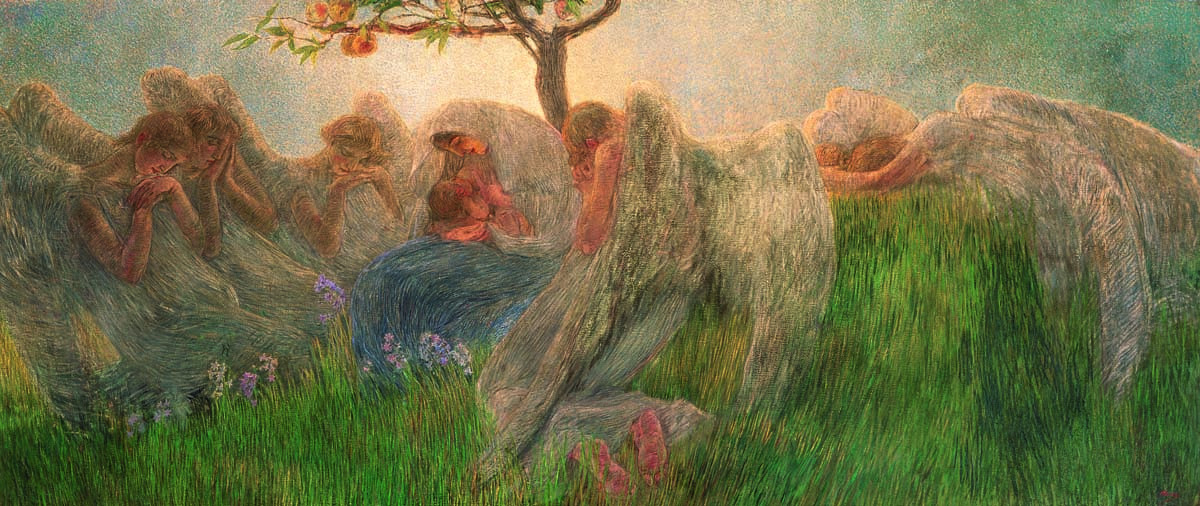

«Non vi è che la Maternità» l’opera di Gaetano Previati

Oggi vi parlerò di maternità! Non in senso generale, tranquilli, ne saprei poco nulla! Vi parlerò dell’opera Maternità, di Gaetano Previati.

Un fregio, una composizione stretta e lunga che ci conduce per mano fuori dal reale, poichè i fregi – benchè reali – erano destinati ai templi dedicati alle divinità. Le figure angeliche presenti nell’opera non conducono tuttavia in altre dimensioni, si prostrano invece ad una dimensione più che mai umana.

Quello che vediamo è infatti un momento di quotidianità materna: l’allattamento. Un tema svolto in molte epoche artistiche e qui riproposto in una composizione non dissimile, della donna e del bambino. Previati inserisce trovate pittoriche sempre nuove nel loro guardare e reinterpretare modelli passati ma, con un qualcosa di diverso, che è segno distintivo dell’epoca e dell’artista: il sentimento.

C’è difatti in questa donna, e in questi angeli contemplanti il mistero tutto umano della maternità, il torpore sereno di un momento intimo e silente. Sentiamo il fruscio del vento che sussurra ai fiori, gigli e anemoni (presi dalla tradizione cristiana), che smuove le piume delle ali angeliche e volteggia tra le fronde dell’albero di melarancio. Quest’ultimo probabilmente, simbolo di fertilità.

«Sono invischiato a rendere nella figura principale del quadro tutta l’intensità dell’amore materno spogliato dalle cianfruscole che hanno servito per mille dipinti – e in un renderlo partecipe del movimento delle altre figure del quadro perché ne risulti un tutto omogeneo che impedisca qualunque altra interpretazione dell’occhio dell’osservatore – ma che difficoltà Dio mio.

Ti sei tu ben formato l’idea di ottenere da una tela una voce che annienti il vostro temperamento, i vostri gusti, la vostra educazione e vi faccia prorompere dall’animo il grido che l’universo, la terra, la vita è nulla…. Non vi è che la maternità?!!! Anche sulla tela non vi devono essere né colori né forme – né cielo né prati – né figure di uomini né di femmine ma un fiat che dice adorate la madre…»

La prima esposizione alla Triennale di Milano

La difficoltà dell’artista nel comporre l’opera, di cui ci sono testimoni molti bozzetti e il carteggio con il fratello Giuseppe, fu in realtà specchio della critica che questo dipinto suscitò. Accettata per una manciata di voti alla Triennale milanese del 1891 (la triennale del debutto del divisionismo italiano) fu oggetto di giudizi contrastanti che tendevano a rifiutare ‘l’idealità’ di questo dipinto in favore di una pittura verista e indagatrice del reale. In quella medesima sala della triennale vi era un’altra opera di simile tema: Le due madri di Giovanni Segantini. una tela questa caratterizzata sì da una tecnica simile o quantomeno fondata sui medesimi principi di quella di Previati, ma che non fuggiva dal reale.

Un pittore idealista

Previati dal canto suo, fu sempre scansato, in quanto nel suo essere pittore vi era anche l’essere poeta.

Scriveva in un articolo il suo gallerista Grubicy: «Per il Previati la tavolozza è soltanto sorgente di poesia: per lui ogni colore è sentimento, è idealizzazione di immagine, è via a entrare nell’impenetrabile. A questo alto concetto egli tutto sacrifica. Chi non accetta questi propositi del pittore, chi non si sente chiamato a entrare in queste sottilità poetiche non guardi il quadro del Previati. Ci perderà la testa; e pretenderà che la testa l’abbia perduta il pittore. Egli ha veduto per sentire non ha veduto per vedere».

E continuava l’artista: «Ma se il mio cervello è tormentato da un’idea astratta, mistica, indefinita nelle sue parti, la cui bellezza estetica risiede appunto in questa sua indeterminazione simbolica; se nel mio cervello questa idea, col cercare di incorporarsi e di manifestarsi, respinge con insistenza ogni immagine positiva che richiami alla realtà, e non trova la sua espressione se non mantenendosi in una specie di visione complessiva fluttuante, sintetica, di forme e di colori, che lascino appena intravedere il simbolismo o ideismo musicale e quasi sopratterreno del mio pensiero;

perché non mi sarà permesso di tentare la ricerca di un suono, d’una formula più tassativamente appropriata, invece di valermi delle solite parole, dei soliti strumenti, delle solite formule, che servirebbero bensì ad esprimermi secondo le consuetudini, ma non mi soddisfano, perché parmi che qualsiasi richiamo alla realtà debba contrastare e distruggere la natura dell’immagine complessiva che io accarezzo nella mia mente?

Dunque cercherò qualche mezzo che mantenga al mio pensiero il suo carattere vago, oscillante di visione o di sogno indeterminato che sintetizzi forme, linee e colore, in modo da escludere qualsiasi divagazione sui dettagli, costringa la mente del riguardante a lasciarsi cullare dal simbolismo decorativo complessivo della mia idea».

Il Previati divisionista

Previati sperimenta dunque la tecnica nuova del divisionismo, che trae le sue fondamenta dalle teorie ottiche sulla rifrazione della luce e sulla scomposizione del colore di Chevreul e Rood. Il divisionismo diveniva la tecnica ideale per rompere con gli schemi e le convenzioni del realismo percepite da Previati come un limite. E tuttavia non fu solamente un mero mezzo, poichè alla sua base vi era un concetto nuovo di pittura: ‘la pittura di idea’.

Si noti la differenza sostanziale, che non è solo tecnica, tra la prima redazione di maternità e l’opera compiuta. Nella prima c’è ancora un’adesione ai modi della pittura scapigliata di Tarquinio Cremona, dalla quale lo stesso Previati aveva attinto in gioventù.

La tela e la fortuna del pittore

La grande tela subì nel corso del tempo lo stesso destino che in qualche modo toccò all’intera opera pittorica di Previati. Pochi anni dopo l’esposizione venne inviata a Parigi, per poi tornare ed essere lasciata in depositi pubblici, poiché l’artista non potè pagare il trasporto e il noleggio di un magazzino. Venduta all’asta ad insaputa di Previati fu riacquistata per sua volontà dal Gallerista Grubicy, suo sostenitore, per poi essere per lungo tempo dimenticata. Soltanto negli ultimi decenni la figura di questo pittore è stata progressivamente recuperata quale personalità chiave della sua epoca. E Maternità permane un’opera programmatica e apicale nella sua arte, la tela che gli permise di affermare:

«Ho passato la linea che separa la tenebra dalla luce».

-

Sulla distruzione delle statue

L’iconoclastia in tempi moderni, il fantasma del fascismo e Me di Giovanni Morbin.

Oggi parleremo del nulla.

Avrete in questi mesi visto alcune di queste immagini. Scopriremo, anche attraverso di loro, la potenza espressiva del vuoto, nell’arte e quindi… nella vita.

La distruzione delle statue

Oggi ci accorgiamo che qualcosa non ci piace e la distruggiamo. Un po’ come l’Isis, un po’ come i talebani, un po’ come tanti altri. Questo è il principio che sta al fondo di un qualsiasi conflitto, non solo armato, un’idea tutt’altro che democratica che è il primo passo verso la non equità e la non uguaglianza.

Oggi ci accorgiamo di monumenti controversi che affollano le nostre piazze: in Italia la statua del giornalista Montanelli, a Boston e Richmond quella di Cristoforo Colombo, del presidente Jefferson e, in Inghilterra, quella dei trafficanti di schiavi Edward Colson e Robert Milligan. E non finisce la lunga lista delle statue che si sono prefissi di abbattere seguendo una vera e propria hill list. La distruzione delle statue: l’iconoclastia contemporanea che cancella l’arte, la storia e la memoria.

E, bene che si riapra il dibattito su queste ed altre figure: ma deturpare, distruggere, cancellare: non è dibattito.

La forza espressiva del vuoto

Anche perchè, come nei secoli passati, la damnatio memoriae e la conseguente distruzione, cancellazione, lasciano un vuoto: un vuoto in termini visivi, tangibili e un vuoto documentario.

Il primo lo vediamo in molte testimonianze storico-artistiche e, siamo inconsapevolmente attratti da lui. Di fronte a una qualsiasi immagine la nostra mente è attratta dal ‘mancante’ e quel mancante diviene il focus primario della visione e quindi dello studio. il pezzo di puzzle che manca, magari oscuro, ma assente, e quindi non si può avere un giudizio su questo.

Un vuoto che diviene allora documentario e storico. E la storia si fonda sui documenti, sulle testimonianze anche artistiche. Non è accettabile questa riduzione del dibattito delicatissimo sulle tracce del passato all’abbattimento di statue e monumenti. Poiché è proprio quando si fa difficile e sfocato il discorso storico che emergono le ignoranze, i negazionismi, i ‘terrapiattismi’ e i neofascismi.

E l’Italia fascista?

Se non la distruzione, quale sarebbe la soluzione allora? Cosa fare ad esempio con la Roma e l’Italia costellata di architetture e simboli fascisti?

Cancellare no! Dannare la memoria non può essere la soluzione del nostro secolo. Ci diciamo che la memoria è preziosa, è vero, purché essa diventi motivo e mezzo di dialogo.

Proprio in merito alle tracce del fascismo nella nostra cultura e vita quotidiana, Gianni Rodari consigliò, quando ancora il dibatitto sui monumenti e sulla Roma fascista infiammava:

«Si vogliono lasciare le scritte mussoliniane? Va bene. Ma siano adeguatamente completate. Lo spazio, sui bianchi marmi del Foro Italico, non manca. Abbiamo buoni scrittori per dettare il seguito di quelle epigrafi e valenti artigiani per incidere le aggiunte».

Ex casa del fascio di Valdagno, ora Ufficio delle imposte dirette. L’opera Me di Giovanni Morbin

Un’aggiunta semplice, diretta, potente è stata realizzata nel 2014 dall’artista contemporaneo Giovanni Morbin sulla facciata dell’ufficio delle imposte dirette ex casa del fascio di Valdagno. Gli abitanti della cittadina hanno visto comparire al fianco della lettera M in carattere ferreo e rigido del Mussolini che fu, una e in marmo rosa, che ripropone il ‘problema’ fascismo e lo propone allo spettatore che è. Il significato di quel luogo per la comunità cittadina, dato ormai per scontato, con l’aggiunta semplice di una lettera si incunea nella quotidianità proponendo un’interrogativo personale e uno spunto per un’assunzione di responsabilità e di memoria. L’artista ha sottolineato la sua volontà di introdurre “gesti nello scorrere del giorno” perchè mettano lo spettatore vis à vis con il suo ego fascista, assopito, ma che sta emergendo di nuovo.

Un’istallazione, una minima modifica dello spazio pubblico, che ci interroga sulla socialità contemporanea e sul significato dell’architettura e della scultura, che tra le mani di Morbin divengono uno strumento maieutico di svelamento nel presente di zone oscure che sono parte della nostra pische e, in termini sociali, di fermenti invisibili e subdoli di fascismo patinato, educato, di fascismo perbenista o borghese e apparentemente anche benevolo.

Opere che – dice l’artista – hanno il dovere di mettere in discussione le abitudini.

Oggi ci accorgiamo di quelle statue nelle piazze. Perchè proprio lì? Perchè la piazza dettava un tempo la via. E allora iniziamo accorgerci di quanto questo nostro tempo ci abbia tolto dalle piazze, portandoci nelle piazze mercato e distraendoci, togliendoci obiettivi e ideali. Vogliamo ritornare nelle piazze e sostituire le immagini che ledono la sensibilità di alcuni o di molti? Bene, se ne parli, si prenda una decisione, ma non si distrugga. Piuttosto si portino quelle statue in Museo, oltre che essere opere d’arte, sono storia e patrimonio comune.

Come ci dice Morbin, quella storia, qualunque storia, riguarda anche Me.

Forse oggi più che mai è indispensabile prendersi ancora più cura dei ‘monumenti vivi e viventi’: degli anziani, degli adulti, dei genitori, degli insegnanti, degli educatori e cioè di tutte le persone che aiutano a crescere; in quanto l’unica cosa da abbattere oggi è l’ignoranza, non il passato. Poichè come ci dice Morbin: quella storia, qualunque storia, riguarda anche Me.

-

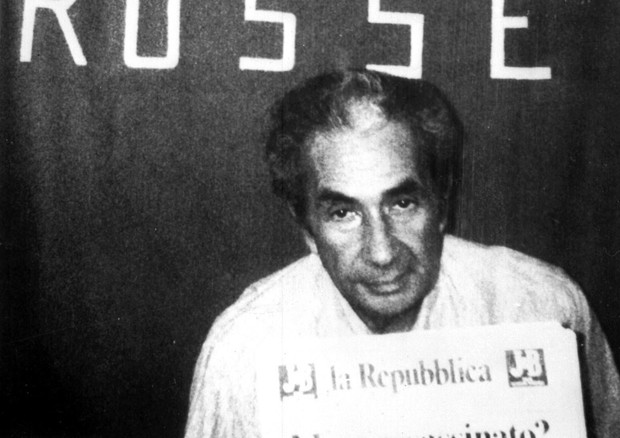

Il caso Moro attraverso l’opera di Francesco Arena

L’affaire Covid come l’affaire Moro si svolge irrealmente in una realissima temperie storica e ambientale. E soprattutto oggi, forse più di allora, sarebbe valida e percepiamo come vera l’idea verbale che Aldo Moro restituì dell’Italia: «un Paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili».

Alcuni giorni fa ho assistito a un interessante dibattito televisivo nel quale si partiva da un dato: 55 giorni.

Il caso Moro e i giorni della quarantena

I 55 giorni della storia italiana furono i giorni del sequestro Moro. Poco meno di due mesi in cui l’Italia, il paese Italia, il governo, gli italiani, rimasero sospesi, in bilico tra forze contrastanti, non sempre chiare e manifeste e, soprattutto, con principi e metodi tra loro inconciliabili.

Al centro di quel caso, un uomo, prima che un presidente.

Ebbene quei 55 giorni sono stati accostati ai giorni da poco trascorsi in casa da tutti noi. Altri tempi, altre motivazioni, altre soprattutto le reazioni suscitate. Rimane interessante questo confronto proposto con le immagini, spesso oppositive di momenti e protagonisti. E tuttavia è mancata a mio parere una riflessione essenziale, che davvero può marcare il segno di distinzione e al tempo stesso accomunare questi diversi 55 giorni.

Certo, in entrambi i casi lo sbigottimento, l’incredulità, la paura, di una intera nazione; la coscienza di essere stati colpiti da un nemico poco-visibile, il dubbio e il timore dell’altro. Tutte queste cose accomunano in superficie questi due momenti che in profondità sono però radicalmente differenti.

L’opera: 3,24 mq

Un secondo numero: 3,24 mq è il titolo dell’opera dell’artista contemporaneo Francesco Arena (nato nel giugno del 78), realizzata per una mostra della Galleria Monitor ed esposta, per 55 giorni nel 2018, presso il MAXXI.

3,24 mq di Francesco Arena, esposta al MAXXI nel 2018. L’opera è un luogo, un luogo ricostruito sulle presunte sembianze di un luogo non trovato mai completamente. L’artista racconta di aver visto l’appartamento in cui le BR tenevano Moro e di aver osservato le tracce dei fondelli di questa cella sul pavimento, cancellate poi definitivamente nel 2005.

Nella Roma, città di santi, di reliquie di pellegrinaggi, Arena si è messo in cammino. La storia d’altronde è mettersi in cammino, mettersi alla ricerca, prendere le misure per conoscere le cose: 3,24 mq costituisce la misura del vuoto di quel luogo.

L’opera come scultura

L’opera è una scultura apprezzabile nella sua semplicità esterna di un’anonima cassa per imballaggi e che, già nel termine cassa, evoca il destino funereo di quello spazio tutt’altro che vitale.

L’opera come stanza

L’opera è una stanza, uno spazio concreto senza aggiunte, la ricostruzione della cella in cui Moro trascorse prigioniero i 55 giorni. Penetrabile parzialmente e indagabile visivamente attraverso uno spioncino. Due i punti di vista dunque, uno esterno dell’uomo o della donna che si accostano ad un qualcosa che dicesi arte, come gli uomini e le donne che passarono vicino a quelle mura senza capire cosa ci fosse oltre. E uno meno esterno, dello spettatore che, avvicinandosi ed entrando nel primo piccolo spazio, spia all’interno, scrutando una situazione, percependo una presenza, una storia. Senza tuttavia poterla mai vivere e comprendere a pieno, poiché siamo coloro che, come scriveva Sciascia, la vivono con il senno di poi.

L’opera come luogo di trasformazione

L’opera, suggerisce l’artista, è il luogo della trasformazione di un uomo, di un paese. Quello che rimase in quel non luogo e che rimane in 3,24 è la trasformazione di un uomo libero in un prigioniero. E su questo si gioca il vero raffronto con il contemporaneo. Sui diversi piani dell’unico valore della libertà. Nemmeno immaginabile allora appare il raffronto tra la Libertà (con lettera maiuscola) di cui Moro fu privato, e le libertà di cui ci stiamo volontariamente privando. Forte il significato di interconessione delle diverse e personali libertà che ne scaturisce.

Il Covid e l’affaire Moro: libertà

L’affaire Covid come l’affaire Moro si svolge irrealmente in una realissima temperie storica e ambientale. E soprattutto oggi, forse più di allora, sarebbe valida e percepiamo come vera l’idea verbale che Aldo Moro restituì dell’Italia: «un Paese dalla passionalità intensa e dalle strutture fragili».

L’opera sono infine delle parole. Poiché ricostruisce lo spazio delle lettere scritte da Moro. Lì, più che mai, si percepisce la vera privazione della libertà.

«Ecco, nell’Italia democratica del 1978, nell’Italia del Beccaria, come in secoli passati, io sono condannato a morte…»

(Lettera a Zaccagnini 22 aprile 1978)

«Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà».

(Discorso del 28 febbraio)

-

La Maestà di Siena – Duccio di Buoninsegna

Dalla bottega, al duomo al Museo dell’Opera.

Iniziamo da una citazione di una poetessa contemporanea che ci introduce ai significati più profondi della Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna:

«Maria accetta l’amore in letizia e il figlio in letizia, sa che non sarà mai suo, come tutti i figli di questo mondo, e sa che deve anche tenerselo in cuore, e con il figlio anche il patimento del figlio. D’altra parte Gesù che aveva la sua strada non poteva obbedire al cuore terreno di Maria che voleva per sé tutta la carne del figlio»

Queste parole di Alda Merini ci introducono all’opera di oggi, che il nove giugno del 1311, veniva portata a furor di popolo con una solenne processione dalla bottega del celebre artista Duccio di Buoninsegna alla chiesa di Santa Maria Assunta.

Gesù, ci dice la poetessa, aveva la sua strada. La Merini coglie il nesso, l’anello di congiunzione tra la realtà umana e la realtà figurata di molte madonne e opere medievali; ciò che ancora oggi difronte ad un’opera di questo genere, ci permette se non di comprenderla a pieno, quantomeno di intuirne o di partecipare emozionalmente al suo significato. L’iconografia bizantina dell’odigitria, cioè della Madonna che indica e si appresta con il braccio al bambino, è protagonista di molte delle icone e delle tavole medievali. Maria è colei che conduce, colei che mostra la via: la strada di Cristo, ma anche Cristo come strada per la salvezza.

E questo, la città di Siena lo sapeva bene: perché infatti commissionare un’opera così grande da dedicare alla Vergine?

Il Duomo di Siena: il Duomo della Vergine

Siena, come accennato in un precedente video dedicato all’Allegoria del Buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti.

SCOPRI: Allegoria del Buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti

Siena è civitas Virginis, la città della Vergine, dedicata e protetta. Questa tradizione prese forza nel 1260 all’indomani della celebre Battaglia di Montaperti: un’aspra guerra che vedeva la città sfidarsi con la Guelfa e potente Firenze e vincerla. Siena aveva di lì in poi arricchito il suo duomo di dedicazione mariana, con opere pregiatissime: dal rilievo sulla lunetta del portale principale attribuito a Giovanni Pisano, al pulpito di Nicola Pisano, alla Madonna del Voto di Dietisalvi, fino alla vetrata del rosone absidale disegnata da Duccio di Buoninsegna, all’Annunciazione di Simone Martini. Per non parlare poi del progetto magniloquente e incompiuto di un nuovo grande duomo che avrebbe fatto delle attuali navate il nuovo transetto.

In questa temperie di commissioni a Duccio venne chiesto nel 1308 di realizzare una nuova tavola per l’altare maggiore del Duomo. Duccio, secondo molti allievo di Cimabue, se non da lui ‘creato’ come dice il Longhi, fu l’incontrastato caposcuola della pittura senese del Trecento. Fu un artista raffinato e celebre che influenzò la pittura presente e futura.

«Di Duccio è il modo che, muovendo da Cimabue, riguaina la forma come in un aulico astuccio eburneo»

Descrizione dell’opera: la Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna

Veniamo finalmente all’opera: un polittico, una macchina composta da più tavole montate ad imitazione di un’architettura. Questa ne è la ricostruzione, poiché nel 1711 fu smontato per soddisfare la volontà di decorazione di due altari, e di lì fu disperso per i diversi musei del mondo. Tuttavia, una buona parte, è oggi conservata al Museo dell’Opera del Duomo di Siena.

La tavola è opistografa, e cioè dipinta su entrambi i lati. Duccio organizza infatti una complessa scelta e narrazione di eventi, guidata forse dall’aiuto del Vescovo della città: Ruggero da Casole. Ma è magnifico pensare a come questa tavola dovesse apparire all’interno del contesto originario e non nel Museo dove oggi si trova.

Il fronte

Duccio infatti sapeva che la parte frontale doveva essere visibile alle persone che accedevano alla navata e per questo il fronte ospita trentadue figure intere di grandi dimensioni. Nel pannello centrale sono raffigurati la Madonna in trono con il Bambino, resa dimensionalmente più grande, seguendo un criterio gerarchico fortemente radicato nelle raffigurazioni sacre. Ai suoi lati, partendo dal basso, i quattro santi protettori della città inginocchiati: Ansano, Savinio Crescenzio e Vittore. In prima fila partendo da sinistra Santa Caterina, San Paolo e San Giovanni evangelista, che trovano come loro speculari Sant’Agnese, San Pietro e San Giovanni Battista. Le altre venti figure sono immagini angeliche. Di queste, le sei figure ai lati del trono ripropongono l’atteggiamento degli angeli inseriti sempre da Duccio di Buoninsegna nella Pala conservata presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, realizzata dal pittore senese per la Chiesa di San Domenico poco tempo prima.

La predella, la parte bassa del polittico della Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna, doveva comporsi di 7 scene della vita della Vergine legata indissolubilmente a quella del Cristo Bambino, alternate a figure di profeti. Nella parte alta, campeggiavano 10 mezze figure di apostoli con, ancora sopra, storie della vita della Vergine dopo la morte di Cristo.

Il retro

Nel verso della tavola troviamo invece un vero e proprio ciclo pittorico con ventisei scene della Passione e Resurrezione di Cristo. Duccio realizzò per questa parte circa 80 figurazioni inserite in paesaggi stilizzati e in architetture che guardano all’esperienza Cimabuesca e al Giotto spazioso, senza tuttavia perdere la loro eleganza gotica e non lasciando mai allo spazio di fare da protagonista. Simmetria, ma anche varietà, tradizione nella scelta dell’iconografia, ma anche innovazione nel renderla umana e vera. Se nel retro a cogliere l’attenzione sono le espressioni e i movimenti dei personaggi raffigurati, sul fronte della tavola il trono della Vergine (in cui Duccio porta sulla tavola i materiali veri del Duomo) e l’incarnato delicato e umano della Madonna e del Bambino rimangono il fulcro della visione. Cristo e la Vergine emergono come immagini che si apprestano ad essere reali e focus dell’intera navata, poiché ci ricorda Alda Merini:

«Maria diede la carne del Figlio agli altri, la diede ai suoi nemici, affinché se ne cibassero, affinché l’uomo Dio diventasse cibo e sostanza di tutti i giorni»

La processione e la consacrazione della Maestà di Siena di Duccio di Buoninsegna

In tre anni, senza aiuti, l’intero polittico della Maestà di Siena di Duccio era pronto per essere trasportato in Duomo con una solenne processione per le vie della sua città. Racconta un testimone:

«E in quello dì, che si portò al Duomo si serrero le buttighe, e ordinò il Vescovo una magnia , e divotta compagnia di Preti, e Frati con una solenne pricisione accompagnatto da Signori Nove, e tutti e gl’Uffizialli del comuno, e tutti e popolari, e di mano in mano tutti e più degni erano appresso a la detta tavolla co’ lumi accesi in mano, e poi erano di dentro le donne, e fanciulli con molta divozione, e accompagniorno la detta tavola per infino al duomo facendo la intorno al chanppo, come s’usa, sonando le chanpane tutte a gloria per divozione di tanta nobile tavolla, quanto è questa. La qual tavolla fece Duccio di Nicolò dipentore, e fecesi in chasa de’ Mucatti di fuore della porta a stalloregi. E tutto quello si stette a orazione con molte limosine»

La devozione insomma portò quel polittico sull’altare. I senesi accompagnarono per strada la Vergine che, come tante altre Madonne e donne, indica ancora oggi la via.

Scopri il canale Youtube Oltre l’Arte

Ogni settimana nuovi contenuti artistici!

-

Il Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio

Tre pinguini a spasso per il museo di Kansas City sembrano preferire il giovane adombrato San Giovanni di Caravaggio alle chiare, fresche e dolci acque di Claude Monet.

Qual è il destino di Caravaggio? Quali le nuove proposte dei musei? Queste domande sembrano intrecciarsi e amplificarsi difronte alla magnifica tela del Seppellimento di Santa Lucia.

Un po’ come uno dei tre pinguini da bambino ho vagato per la piazza arroventata di Siracusa, ad occhi chiusi, perché impossibile per i miei occhi di bambino resistere al chiarore del sole africano che si specchiava sulla lucente pietra bianca. L’unico spiraglio d’ombra: una chiesa. Entrammo per un po’ di refrigerio e per la curiosità che sempre ti prende al vedere una porta aperta. Davanti un quadro, che rimase fisso nella mia mente, Il seppellimento di Santa Lucia. Non sapevo chi fosse Caravaggio, e nemmeno me ne importava, mi rimase però dentro quel buio, squarciato dalla luce.

Solo una decina di anni dopo scoprii chi fosse Caravaggio: la mano profondamente umana, che tolse alla natura e al tempo il dominio sulle quelle ed altre potentissime figure.

La commissione dell’opera

A lui, artista esiliato e costretto alla fuga dalla capitale, alla quale tanto aveva dato e dalla quale tanto aveva imparato, fu commissionata l’opera che doveva adornare il luogo del martirio della giovane vergine cristiana Lucia. Fu forse (così scritto dal Bellori) con l’aiuto dell’amico degli anni romani Mario Minniti, il quale lo presentò al Senato della città di Siracusa, che Caravaggio ottenne questa commissione per la tela da realizzare in Santa Lucia al Sepolcro (fuori le mura della città).

Descrizione della tela

Una parete rocciosa incombe sui personaggi e prende la metà superiore del dipinto. Non più drappi, non più campagne romane: bensì la fredda, nuda roccia, forse un ricordo della Latomia del Paradiso, rinominata dal Caravaggio orecchio di Dionigi (così chiamato perché un fenomeno acustico permetteva al tiranno di ascoltare i suoi prigionieri). Un Caravaggio conosciuto come naturalista e che riprende come espedienti scenici i paesaggi, gli ambienti più umili – benché in quest’ultimo periodo più sublimi – per ambientarvi la tragicità di una vergine tradita dal suo fidanzato per non aver voluto concedersi. E le crepe della parete rocciosa, ripercorrono fragili e carnali il corpo della santa, che di celeste ha ben poco: la sua persona mista alla terra, le vesti tutte terrene, un volto, solo accennato dalla luce.

La santa è il fulcro dell’opera non subito percepito, perché prima di arrivare a vederla, lo sguardo deve passare dalle due sagome colossali dei becchini che escono nello spazio dello spettatore. Deve scendere dal pastorale e dalla mitria luminosa del vescovo e percorrere i volti dolenti degli uomini e delle donne che piombano a picco sull’immagine stesa della santa. Lei: l’unica linea orizzontale del dipinto. Un vero e proprio centro gravitazionale.

Su questo, Caravaggio compie uno degli scorci più incantevoli e azzardati dell’arte, racchiudendo il braccio disteso in poco più di trenta centimetri. Una prospettiva costruita con figure umane che creano una spazialità complessa plasmata e attraversata dalla luce che irrompe da destra.

Le tonalità sono brune, terrose. È questa la cromia severa delle opere tarde del Caravaggio che utilizza largamente il colore base della preparazione. Il rosso della veste del diacono, un tocco di colore, il tocco simbolico che riassume e incarna la passione di Cristo. Le dita intrecciate del diacono, la mano benedicente del vescovo, le mani congiunte e quelle portate al viso, le mani esanimi della santa e quelle fin troppo animate che scavano la fossa: una passione di mani questa, una vicenda umana, orchestrata dall’uomo e illuminata da Dio.

Da Siracusa al Mart di Rovereto

Da Santa Lucia in Sepolcro a Palazzo Bellomo a Santa Lucia in Badia (dove la vidi) a non si sa dove. La tela ha scampato l’esposizione a Taormina per il G7 e oggi è di nuovo al centro del dibattito perché in procinto di essere accolta per un periodo al MART di Rovereto. Certo, lì verrebbe curata, restaurata, dotata di una teca che ne mantenga le giuste condizioni per il corretto mantenimento della fragile tela. Il tutto per un valore di 350 mila euro. Questa la cifra sbandierata da Sgarbi (presidente del MART). È pratica recente spostare opere con la motivazione aggiuntiva del restauro (di cui la tela ha un estremo bisogno). Si valuti caso per caso e mai trascurando il valore primario della tutela, sì, primario rispetto a valorizzazione, perché senza opere cosa valorizzi?

Una domanda mi sorge spontanea e credo possa svicolare le urla le polemiche e le recriminazioni di questo caso… se Caravaggio non andasse al MART, perché il MART non va da lui?

In fondo anche dei pinguini hanno scelto di andare da Caravaggio. Io comunque difronte a cotanta bellezza, mi taccio e alzo le mani!